Archivio per anno: 2019

Il grido soffocato dei vessati: la non vita ai tempi della Germania est

/0 Commenti/in CINEMA E SOCIETA' /da Francesco ClementeI messaggi forti non sempre necessitano di mezzi eclatanti per perforare lo stomaco dei destinatari. In parole povere, non sempre vale l’assunto che per commuove si debba piangere, che per far ridere si debba banalizzare e che per far riflettere si debba vestire i panni di inavvicinabili pensatori. Il sacro fuoco dell’arte, spesso, impone al contrario l’allusione sottile, l’esplicito riferimento al non-detto che, in realtà, dice molto.

Per restituire alle nuove generazioni un’idea assai plausibile di cosa sia stata la “guerra fredda”, nonché la vita più o meno quotidiana nella parte comunista della Germania, quella collocata ad Est, debitamente separata da tutto il resto dell’Occidente da quella “muraglia cinese” che è stato il muro di Berlino, non può mancare la pellicola Le vite degli altri (Das Leben der Anderen), risalente al 2006 e firmata da Florian Henckel von Donnersmarck, insignito di numerosi premi in Germania (Deutscher Filmpreis nel 2006, in 7 categorie su 11 nomination), in Baviera (Bayerischer Filmpreis, in 4 categorie) e in Europa (European Film Awards, in 3 categorie). Arduo e ingeneroso nei confronti dei potenziali curiosi di questa pellicola sarebbe ricostruirne nei dettagli la trama, pertanto ci si limita a riferire che la storia-ambientata nell’autunno del 1984- ruota attorno ad uno scrittore spiato dalla Stasi (Ministero per la Sicurezza dello Stato), temuto organo di sicurezza e spionaggio interni, che nella persona del suo capitano, Gerd Wiesler, spia Georg Dreyman, famoso scrittore teatrale e intellettuale, reputato apparentemente innocuo per l’ideologia del Partito di Unità Socialista di Germania (SED).

Con una regia piacevolmente spiazzante, dove la quasi totale immobilità dei movimenti di macchina non inficia il filare spedito degli eventi narrati, la cui densità e profondità di messaggi è merito di una sceneggiatura dai dialoghi sontuosi, sobri, essenziali ma ficcanti come lame affilatissime che entrano nella mente dello spettatore per insinuare angoscia, turbamento e indignazione morale, così come pervasive sono le inquadrature sapienti, quasi ineccepibili in relazione all’ economia del racconto, senza strafare con inutili primissimi piani, bensì alternando campi lunghi, piani americani e primi piani sempre arricchiti di senso, grazie all’uso scaltrito della luce, accorgimento che da solo dà al regista il dono della capacità introspettiva. Un film tedesco fino al midollo, dove il controllo muscolare degli attori è solo apparentemente il segno di un’incancellabile freddezza etnica, in realtà è la chiave di tutto il film, perché è la veste sotto la quale brucia il fuoco della ribellione repressa, dell’angoscia non esternata, insomma di tutta quella vita che le raffinate e soffocanti forme di controllo in uso nella Germania est, quelle che in questa pellicola sono additate come gli strumenti di un regime che nascondeva accuratamente i dati statistici relativi ai sucidi, cui si contrappone titanicamente la fragilità dell’arte non allineata che al solito è la spina nel fianco di tutti i regimi liberticidi, laboratori criminali di ciò che sarebbe stata la società del controllo già denunciata dai filosofi Deleuze e Foucault negli anni settanta, al punto che riesce a condizionare in positivo il capitano della Stasi inducendolo ad un atto di ribellione che gli costa la carriera ma che ne preserva l’integrità di pensiero.

Un film sulla non vita degli spiati e degli stessi spiatori, vittime del loro stesso potere, intenti a consumare le loro vite fra l’anonimato della prostituzione domestica e le cerimonie ufficiali, insomma una trasposizione filmica di quanto si può evincere in libri come C’era una volta la DDR di Anna Funder, dove la veste romanzesca copre un impianto e uno spessore saggistico proprio sull’ attività di controllo sulle vite private operato dalla Stasi, un’opera ineludibile per quanti vogliano interessarsi a quanto accuratamente nascosto dai servizi segreti.

Ma Le vite degli altri è un film-come si è già detto- che si ricorda anche per le atmosfere musicalmente paragonabili a quelle intuite da un noto brano di Franco Battiato, scritto per Milva insieme a Giusto Pio, intitolato Alexander Platz, canzone nella quale la protagonista assoluta è la solitudine dei protagonisti che più che vivere la vita la immaginano per reagire alle difficoltà della vita quotidiana che non sa rinunciare alla speranza e alla dolcezza. Un film, quello di Florian Henckel von Donnersmarck, che insieme a Noi ragazzi dello zoo di Berlno del 1981 e firmato da Uli Edel sembra davvero ricomporre le due facce della Germania all’epoca del muro, poiché dipinge con toni commoventi il lato sinistro e poco utopico di quella Germania che in realtà sognava la vita della sua gemella ad ovest, ignorandone inevitabilmente anche le ineludibili degenerazioni.

L’entusiastico turbine della vita: Vestali di Valeria Serofilli

/0 Commenti/in RECENSIONI /da Francesco ClementeNello scorrere le pagine di Vestali, raccolta poetica pubblicata nel 2015 da Ibiskos Ulivieri editrice, di Valeria Serofilli, autrice parmense ma di formazione toscana, docente, saggista e scrittrice dai trascorsi di rilevo in campo nazionale e internazionale, la cui opera letteraria ha attirato l’attenzione critica di critici quali Dino Carlesi, Aldo Onorati e Giorgio Bárberi Squarotti, si assiste increduli al rinnovarsi sorprendente del dionisismo poetico in un contesto epocale dove l’amore e i sentimenti hanno conosciuto. già da un pezzo, lo svilimento del disincanto irreversibile.

Con una cifra stilistica che spicca per la vividezza di alcuni accostamenti volti ad aprire nuovi campi semantici(“abbracci peplo” in Sirtaki), eleganti posposizioni nella relazione aggettivi-sostantivi, personali ed encomiabili combinazioni di esperienze sensoriali di tipo olfattivo e tattile, Valeria Serofilli pare emulare più o meno inconsapevolmente un maestro della seduzione lirica quale Kostantinos Kavafis, rinnovandone l’intonazione fondamentale e tracciando atmosfere dove il mondo greco-con tutta la sua sterminata collezione di eroi mitologici, luoghi leggendari e potenze ammaliatrici- diventa uno specchio dove riflettere il proprio mondo interiore, la quotidianità dei rapporti, l’inconfessabilità e l’intimità del proprio immaginario. Un approccio credibile e proficuo di come la monumentalità dei classici della terra del mito(la Grecia) possa davvero rivivere e risuonare dentro il lettore, senza la tentazione dell’attualizzazione posticcia e forzata, che come tale apparirebbe solo come esercizio di stile ed esibizione gratuita.

L’autrice, al contrario, rivela una non comune capacità di incameramento di quel mondo immortale declinandolo con elegante disinvoltura negli squarci di vita suoi, in cui ognuno può riconoscersi. Una nota particolare-al giudizio di chi scrive questa recensione-merita il componimento intitolato “Quando incontrerò i tuoi occhi” che appare come un interessante ribaltamento di quello celeberrimo di Pavese “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi”: mentre nei versi di Pavese, infatti, l’intimità dell’incontro è segnata da una sinistra eleganza, dal lugubre incombere del momento fatale, nel caso di Valeria Serofilli si celebra un sommesso trionfo della vita, reso con un pullulare di vibranti immagini metaforiche( “iconstasi di territori”) cui si sommano assonanze particolari di sostantivi semanticamente distanti( “estati d’estasi”). Un piccolo saggio di come l’autrice sappia spaziare con sottile ironia anche nei territori della grande poesia italiana del novecento, per la quale avverte anche l’esigenza di rendere esplicito omaggio ad Alda Merini.

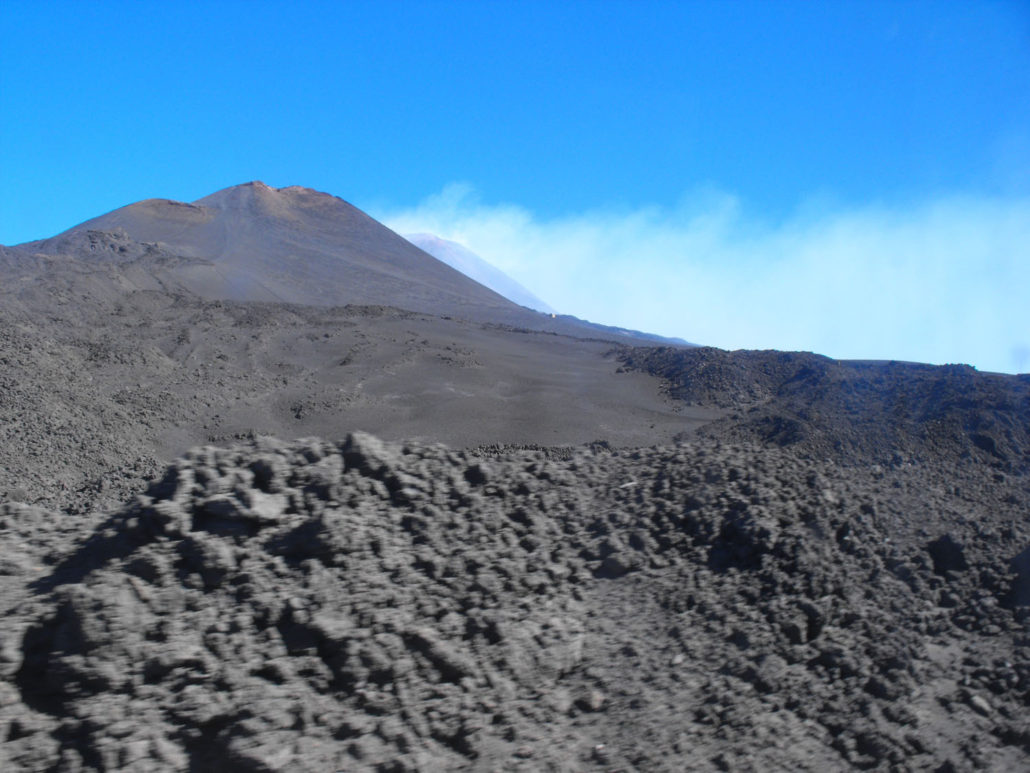

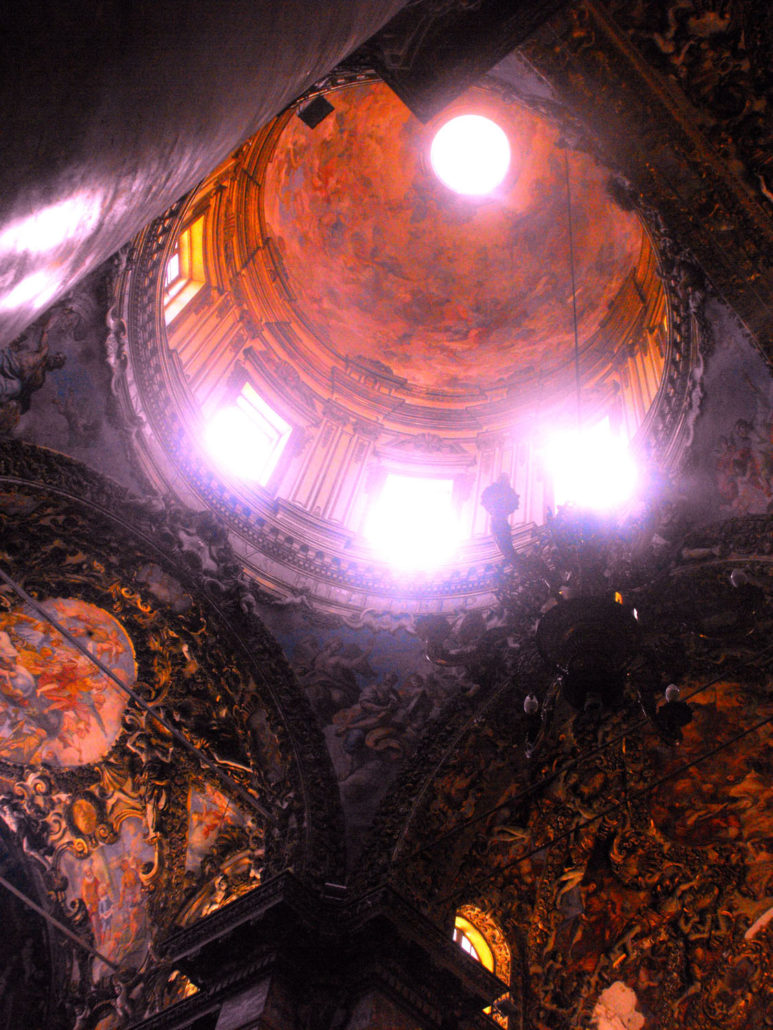

Sicilia, il passaggio del mondo

/0 Commenti/in L'ESPRESSIONE /da Francesco ClementeVisioni, emozioni e pensieri di un viaggio

PDF Embedder requires a url attributeOrigine e transito del tutto

La Sicilia appare come metafora del mondo. Nel sostenere questa idea si ripropone questa espressione di Sciascia, senza tuttavia riprenderne l’intonazione morale. Al contrario, ci si limita all’impressione immediata e avvolgente che prende il visitatore che vi mette piede. In Sicilia è nato il mondo? Forse sì e forse no. Certamente, vi è passato…

A Nicolò Pedone

Teoria della Sicilia di Manlio Sgalambro

Là dove domina l’elemento insulare è impossibile salvarsi. Ogni isola attende impaziente di inabissarsi. Una teoria dell’isola è segnata da questa certezza; un’isola può sempre sparire. Entità talattica, essa si sorregge sui flutti, sull’instabile. Per ogni isola vale la metafora della nave; vi incombe il naufragio. Il sentimento insulare è un oscuro impulso verso l’estinzione. L’angoscia dello stare in un’isola, come modo di vivere, rivela l’impossibilità di sfuggirvi come sentimento primordiale. La volontà di sparire è l’essenza esoterica della Sicilia. Poiché ogni isolano non avrebbe voluto nascere, egli vive come chi non vorrebbe vivere. La storia gli passa accanto con i suoi odiosi rumori. Ma dietro il tumulto dell’apparenza si cela una quiete profonda.

Vanità delle vanità è ogni storia! La presenza della catastrofe nell’anima siciliana si esprime nei suoi ideali vegetali, nel suo tedium storico, fattispecie nel Nirvana.

La Sicilia esiste solo come fenomeno estetico. Solo nel momento felice dell’arte quest’isola è vera. (testo di Manlio Sgalambro / musica di Franco Battiato, Teoria della Sicilia in:Il cavaliere dell’intelletto, inedito [Palermo, 20 settembre 1994];Franco Battiato, Sette brani, Bompiani, 2007;Franco Battiato, Le nostre anime (edizione speciale), Universal Music, 2015

La più bella regione d’Italia: un’orgia inaudita di colori, di profumi, di luci, una grande goduria ( Sigmund Freud)

Il sesto giorno Dio compì la sua opera

lieto di averla creata tanto bella prese la terra tra le mani e la baciò…

la dove pose le sue labbra è la Sicilia.( Renzo Barbera)

“Cosa ti manca della Sicilia?”

“U scrusciu du mari.”( Andrea Camilleri)

Anche nelle zone più sconsolate batte un sole che riempie tutto di sé e trasumana le cose: ciò che altrove sarebbe indifferente, qui è divino perché viene investito in pieno da una luce solidale, chiarificatrice di ogni minima struttura.

(Sebastiano Aglianò)

La Sicilia è indubbiamente una delle due grandi isole letterarie del continente, l’altra è l’Irlanda. Entrambe hanno un’importantissima tradizione di scrittori e poeti, al punto che si dovrebbe riflettere sul legame specifico che esiste tra la condizione insulare e il bisogno di scrittura. Un bisogno spesso strettamente legato al tema della nostalgia, visto che, quando gli scrittori vivono lontani dall’isola natia, sublimano la nostalgia attraverso la scrittura. (Daniel Pennac)

Dalla natura (storica) del siciliano emerge un orgoglio: quello di avere il privilegio delle disgrazie. (Pino Caruso)

Noi siciliani non siamo nemmeno masochisti: ci facciamo continuamente del male, ma senza provarci piacere. (Pino Caruso)

Io sono io e la Sicilia. Non posso ignorarlo o escluderlo, sarei colpevole di un’astrazione malfatta. (Manlio Sgalambro)

La prua della barca taglia in due il mare

ma il mare si riunisce e rimane sempre uguale

e tra un greco, un normanno, un bizantino

io son rimasto comunque siciliano. (Lucio Dalla)

Io amo pensare alla Sicilia come un luogo dove puoi trovare qualunque tipo di contraddizioni. Troverai sempre che tutto ha un fondamento. Però certamente il fatto che sia un’isola ha influito moltissimo sulla capacità di ragionare, ma anche, forse, sulla capacità di sragionare, se vogliamo sempre citare Pirandello. Quello che a me sempre ha colpito è che, secondo me, l’isola, l’essere nati in un’isola ha accentuato la vena sognatrice dei siciliani. L’essere costretti ad immaginarsi che cosa ci sia dall’altra parte dell’orizzonte ha accentuato molto questa vena visionaria che mi è molto vicina, in qualche modo. (Giuseppe Tornatore)

“Noi fummo i gattopardi, i leoni. Chi ci sostituirà saranno gli sciacalli, le iene. E tutti quanti, gattopardi, leoni, sciacalli e pecore, continueremo a crederci il sale della terra. “(Il Gattopardo, Don Fabrizio)

“Alla fine del pranzo venne servita la gelatina al rhum. Questo era il dolce preferito di don Fabrizio e la Principessa, riconoscente delle consolazioni ricevute, aveva avuto cura di ordinarlo la mattina di buon’ora. Si presentava minacciosa, con quella sua forma di torrione appoggiato su bastioni e scarpate, dalle pareti lisce e scivolose impossibili da scalare, presidiata da una guarnigione rossa e verde di ciliegie e di pistacchi; era però trasparente e tremolante ed il cucchiaio vi si affondava con stupefacente agio. Quando la roccaforte ambrata giunse a Francesco Paolo, il ragazzo sedicenne ultimo servito essa non consisteva più che di spalti cannoneggiati e di blocchi divelti. Esilarato dall’aroma del liquore e dal gusto delicato della guarnigione multicolore, il Principe se la era goduta assistendo allo smantellamento della fosca rocca sotto l’assalto degli appetiti. Uno dei suoi bicchieri era rimasto a metà pieno di Marsala; egli si alzò, guardò in giro la famiglia fissandosi un attimo più a lungo sugli occhi azzurri di Concetta e ”alla salute del nostro caro Tancredi” disse. (Il gattopardo)

Non invidio a Dio il paradiso perchè sono ben soddisfatto di vivere in Sicilia (Federico II di Svevia)

L’Italia senza la Sicilia, non lascia nello spirito immagine alcuna. È in Sicilia che si trova la chiave di tutto. La purezza dei contorni, la morbidezza di ogni cosa, la cedevole scambievolezza delle tinte, l’unità armonica del cielo col mare e del mare con la terra… chi li ha visti una sola volta, li possederà per tutta la vita. ( Goethe)

L’estate cala sulla Sicilia come un falco giallo sulla gialla distesa del feudo coperta di stoppe. La luce si moltiplica in una continua esplosione e pare riveli e apra le forme bizzarre dei monti e renda compatti e durissimi il cielo, la terra e il mare, un solo muro ininterrotto di metallo colorato. Sotto il peso infinito di quella luce gli uomini e gli animali si muovono in silenzio, attori forse di un dramma remoto, di cui non giungono alle orecchie le parole: ma i gesti stanno nell’aria luminosa come voci mutevoli e pietrificate, come tronchi di fichi d’India, fronde contorte di ulivo, rocce mostruose, nere grotte senza fondo.

(Carlo Levi)

Tutte le manifestazioni siciliane sono manifestazioni oniriche, anche le più violente: la nostra sensualità è desiderio di oblio, le schioppettate e le coltellate nostre, desiderio di morte; desiderio di immobilità voluttuosa, cioè ancora di morte, la nostra pigrizia, i nostri sorbetti di scorsonera o di cannella; il nostro aspetto meditativo è quello del nulla che volesse scrutare gli enigmi del nirvana. (Giuseppe Tomasi di Lampedusa)

Isole che ho abitato

verdi su mari immobili

D’alghe arse, di fossili marini

e spiagge ove corrono in amore

cavalli di luna e di vulcani. (Salvatore Quasimodo)

Sai cos’è la nostra vita? La tua e la mia? Un sogno fatto in Sicilia. Forse stiamo ancora lì e stiamo sognando. (Leonardo Sciascia)

Qualunque cosa possa accadere ai Siciliani, essi lo commenteranno con una battuta di spirito – Numquam est tam male Siculis, qui aliquis facete et commode dicant. (Marco Tullio Cicerone)

Anche se dipingo una mela, c’è la Sicilia (Renato Guttuso)

I siciliani non vorranno mai migliorare per la semplice ragione che credono di essere perfetti; la loro vanità è più forte della loro miseria. (Giuseppe Tomasi di Lampedusa)

In Sicilia, quando facciamo qualcosa o la facciamo in grande o niente. Ecco perché spesso non facciamo niente. (Pino Caruso)

Capire la Sicilia significa dunque per un siciliano capire se stesso, assolversi o condannarsi. Ma significa, insieme, definire il dissidio fondamentale che ci travaglia, l’oscillazione fra claustrofobia e claustrofilia, fra odio e amor di clausura, secondo che ci tenti l’espatrio o ci lusinghi l’intimità di una tana, la seduzione di vivere la vita con un vizio solitario. L’insularità, voglio dire, non è una segregazione solo geografica, ma se ne porta dietro altre: della provincia, della famiglia, della stanza, del proprio cuore. Da qui il nostro orgoglio, la diffidenza, il pudore; e il senso di essere diversi.(Gesualdo Bufalino)

Vi è una Sicilia “babba”, cioè mite, fino a sembrare stupida; una Sicilia “sperta”, cioè furba, dedita alle più utilitarie pratiche della violenza e della frode. Vi è una Sicilia pigra, una frenetica; una che si estenua nell’angoscia della roba, una che recita la vita come un copione di carnevale; una, infine, che si sporge da un crinale di vento in un accesso di abbagliato delirio.(Gesualdo Bufalino)

Chi sono i siciliani? C’è un ritrattino tracciato dal messinese Scipio di Castro, negli Avvertimenti (seconda metà del secolo XVI), un bel volume pubblicato dalla benemerita Elvira Sellerio: “La loro natura è composta da due estremi, perché sono sommamente timidi mentre trattano gli affari propri e di una incredibile temerarietà dove si tratta del maneggio pubblico”. Ma per tratteggiare un attendibile profilo è opportuno aggiornare i giudizi. Pirandello: “Una istintiva paura della vita”, ovvero la propensione al dubbio; Brancati, ovvero l’ossessione del sesso: “I sogni e la mente e i discorsi e il sangue stesso perpetuamente abitato dalla donna”; Sciascia, ovvero l’individualismo: “Ognuno è e si fa isola a se”. (Enzo Biagi)

Il volgare siciliano si attribuisce fama superiore a tutti gli altri per queste ragioni: che tutto quanto gli italiani producono in fatto di poesia si chiama siciliano; e che troviamo che molti maestri nativi dell’isola hanno cantato con solennità» (Dante Alighieri, De vulgari eloquentia)

Tante Sicilie, perché? Perché la Sicilia ha avuto la sorte ritrovarsi a far da cerniera nei secoli fra la grande cultura occidentale e le tentazioni del deserto e del sole, tra la ragione e la magia, le temperie del sentimento e le canicole della passione. Soffre, la Sicilia, di un eccesso d’identità, né so se sia un bene o sia un male. (Gesualdo Bufalino)

Goethe che visitò la Sicilia quando era più lontana che non sia l’India oggi, ed era ignota de visu anche ad archeologi d’avanguardia, anche allo stesso Winckelmann, Goethe ammirò incantato il monte Pellegrino su Palermo, “il più bel promontorio del mondo”, e cercò arte e natura su strade ancora inospiti, su clivi inaccessi, disse una delle sue parole profetiche scrivendo che l’Italia senza la Sicilia non è un tutto. (Giuseppe Antonio Borgese)

” E poi da nessuna parte, neppure a Ravenna, ho visto mosaici simili. Nella Cappella Palatina, che dai pavimenti ai soffitti a volta è tutta d’oro, ci si sente come si fosse seduti nel cuore di un enorme nido, guardando gli angeli cantare.”

(Oscar Wilde)

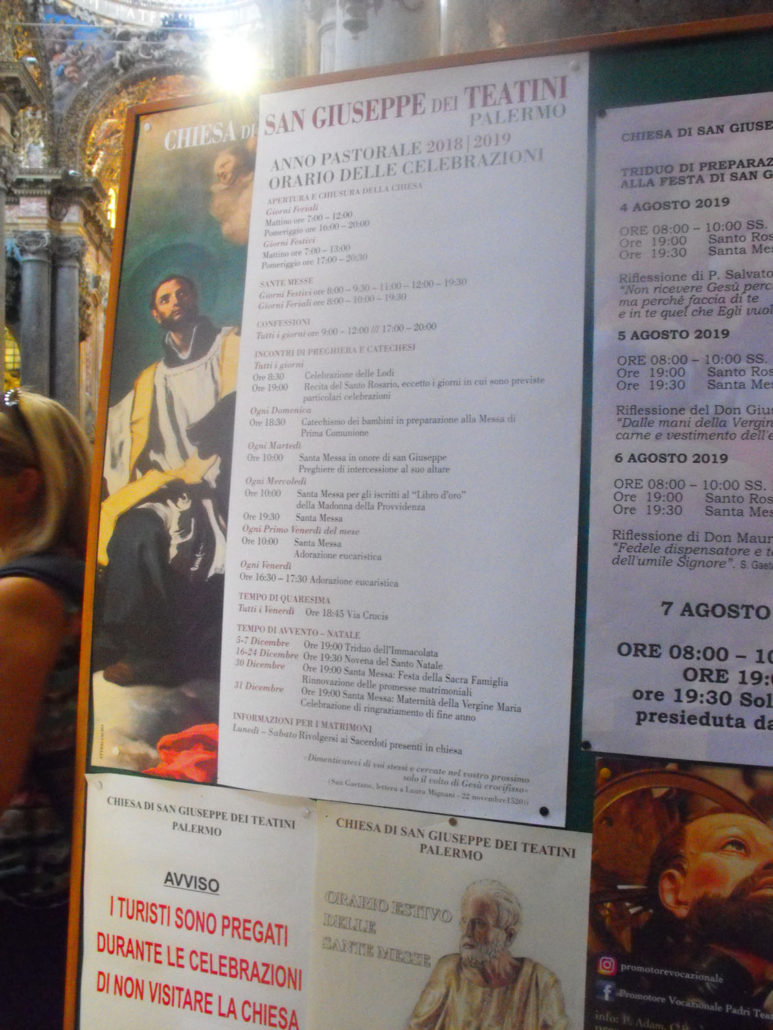

“A Palermo, più che altrove in Sicilia, le epoche storiche rivelate dai differenti stili architettonici si sovrappongono. Il centro testimonia di un tempo più vicino, quando la città con i suoi teatri, i suoi palazzi, le sue piazze barocche e suoi trionfali accessi al mare, contendeva a Napoli il primato urbano del Regno della due Sicilie. Ricordi di un tempo ben più remoto cela invece il Monte Pellegrino: a poca distanza dai grattacieli, in caverne abitate dall’uomo preistorico, sono venuti alla luce graffiti rupestri di arcaica bellezza.”

(Leonardo Sciascia)

“È la città greca per le sue origini, per la luminosità del suo cielo e per le mètopi del suo museo, di bellezza non inferiore a quelle di Olimpia. È città romana per il ricordo delle sue lotte contro Cartagine e per i mosaici della villa Bonanno. È città araba per le piccole cupole di alcune sue chiese, eredi delle moschee. È città francese per la dinastia degli Altavilla che l’abbellirono. È città tedesca per le tombe degli Hohenstaufen. È città spagnola per Carlo Quinto, inglese per Nelson e Lady Hamilton.”

(Roger Peyrefitte)

È facile essere felici in Sicilia, ma è un’operazione che richiede un adattamento biologico oltre che culturale: bisogna imparare a vivere il tempo alla maniera siciliana. (Francine Prose)

In nessun luogo quanto in Sicilia la verità ha vita breve: il fatto è avvenuto da cinque minuti e di già il suo nocciolo genuino è scomparso, camuffato, abbellito, sfigurato, oppresso, annientato dalla fantasia e dagli interessi; il pudore, la paura, la generosità, il malanimo, l’opportunismo, la carità, tutte le passioni buone, quanto le cattive si precipitano sul fatto e lo fanno a brani; in breve è scomparso. (Giuseppe Tomasi di Lampedusa)

Dobbiamo ricordare che la Sicilia è terra di Archimede non terra di mafia. Quello che ha fatto Archimede è unico al mondo. È l’unico uomo al mondo che dall’alba della civiltà fino al 1500 dopo Cristo, in diecimila anni ha capito cose che nessun altro, nemmeno Einstein, ha capito fino al 1929. È stato lui a dire Datemi una leva e solleverò il mondo. Associare l’immagine della Sicilia ad un così grande scienziato è un grande problema che dobbiamo affrontare. È un tema che abbiamo dimenticato per duemila anni. (Antonino Zichichi)

A me dà fastidio chi parla male della Sicilia, ma ne parla male perché il giudizio non è tale, è mal motivato, è piuttosto un qualcosa di non corrisposto, un risentimento. (Manlio Sgalambro)

L’iris è un dolce tipicamente palermitano, è farcito di ricotta. Ci sono due versioni: fritta(la forma del dolce originaria) e al forno. Il nome è celebrativo dell’opera di Mascagni intitolata appunto “Le Iris” rappresentata al teatro Massimo di Palermo all’epoca della prima della composizione.

In Sicilia non importa far male o far bene: il peccato che noi siciliani non perdoniamo mai è semplicemente quello di ‘fare’. Siamo vecchi, Chevalley, vecchissimi. Sono venticinque secoli almeno che portiamo sulle spalle il peso di magnifiche civiltà eterogenee, tutte venute da fuori, nessuna germogliata da noi stessi, nessuna a cui noi abbiamo dato il ‘la’; noi siamo dei bianchi quanto lo è lei Chevalley, e quanto la regina d’Inghilterra; eppure da duemilacinquecento anni siamo colonia. Non lo dico per lagnarmi: è colpa nostra. Ma siamo stanchi e svuotati lo stesso. (Giuseppe Tomasi di Lampedusa)

E qual rovinio era sopravvenuto in Sicilia di tutte le illusioni, di tutta la fervida fede, con cui s’era accesa alla rivolta! Povera isola, trattata come terra di conquista! Poveri isolani, trattati come barbari che bisognava incivilire! Ed erano calati i Continentali a incivilirli… e i tribunali militari, e i furti, gli assassinii, le grassazioni, orditi ed eseguiti dalla nuova polizia in nome del Real Governo; e falsificazioni e sottrazioni di documenti e processi politici ignominiosi: tutto il primo governo della Destra parlamentare! E poi era venuta la Sinistra al potere, e aveva cominciato anch’essa con provvedimenti eccezionali per la Sicilia… – Ridere, ridere! – incalzò donna Caterina con più foga. – Lo sa bene anche lei come quegli ideali si sono tradotti in realtà per il popolo siciliano! Che n’ha avuto? Com’è stato trattato? Oppresso, vessato, abbandonato e vilipeso! Gli ideali del Quarantotto e del Sessanta? Ma tutti i vecchi qua gridano: Meglio prima! Meglio prima!(Luigi Pirandello)

È incredibile come i siciliani, dal piú infimo strato alle cime piú alte, siano solidali tra loro e come anche degli scienziati di innegabile valore corrano sui margini del Codice Penale per questo sentimento di solidarietà. Mi sono persuaso che realmente i siciliani fanno parte a sé; c’è piú somiglianza tra un calabrese e un piemontese che tra un calabrese e un siciliano.(Antonio Gramsci)

Vi è una drammaticità in quest’isola che non ha uguale in alcun luogo del mondo. Il nostro spirito spazia liberamente da Pitagora a Colombo, pervaso dal senso di una realtà grandiosa. Qui approda Platone. Qui combatte il cartaginese. Qui il bizantino costruisce. Qui lo svevo dorme, sotto volte arabe, in una tomba di porfido. Qui Goethe cavalca su un sentiero lungo il mare. Qui Platen esala l’ultimo respiro. (Hugo von Hofmannsthal)

“A Catania il barocco è una malattia eruttiva.” (Alberto Savinio)

La sostenibile pesantezza dell’indecisione: lo sguardo di Perrone sugli adolescenti non cresciuti

/0 Commenti/in RECENSIONI /da Francesco ClementeInsomma, l’editore Giulio Perrone ci prova gusto a scambiarsi di ruolo con gli scrittori che lui stesso deve provvedere a pubblicare. Con L’amore finché resta egli inanella il suo terzo libro da autore, dopo i romanzi L’esatto contrario(2015) e Consigli pratici per uccidere mia suocera(2017), usciti per i tipi della Rizzoli, inoltrandosi nello spaccato di vita romana dei primissimi anni 2000, quando il Re leone Batistuta dispensava fiammate di gioia alla tifoseria romanista e pezzi di bravura calcistica agli sportivi di ogni tifoseria, in un’Italia già conscia della fine della patina dorata degli anni ottanta e novanta, nella percezione abbastanza chiara dei tempi duri che l’avrebbero attesa già prima della crisi conclamata del 2008. Così, con una scrittura solo all’apparenza disinvolta e impregnata di giovanilismo-in realtà concepita sapientemente come una fotografia spiccicata della comunicazione fra umani già collocati nel terzo millennio- si racconta la storia di Tommaso, psicoterapeuta fallito e infelicemente sposato con la ben più ricca e altolocata Lucrezia, che sancisce la loro rottura matrimoniale gettando il consorte nella più classica delle tane di rifugio emergenziale: la casa popolare della madre. La vicenda, poi s’inoltra negli anfratti dei tentativi di quest’ultimo di risalire la china, sfoderando dall’ armadio delle soluzioni, le cosiddette potenzialità inespresse, quei motori ausiliari che gli stessi colleghi di Tommaso tentano di attivare nei loro pazienti durante le loro sedute. Proprio in relazione a questo aspetto, Giulio Perrone autore di libri, si diverte a riprendere se stesso in uno dei personaggi della storia-nel senso del ruolo che svolge in società, ovvero l’editore- alle prese con le velleità di sfondamento da parte dello stesso Tommaso, che poi alla fine la soluzione clamorosa e creativa ai suoi problemi riuscirà anche a trovarla e paradossalmente a lasciarla cadere all’ultimo momento, fra lo stupore di tutti, anche e forse di se stesso, capace di un inopinato gesto di ribellione che lo riconduce alla quotidianità. Al primo sguardo, ci sono tutti gli ingredienti per realizzare che L’amore finché resta sia un romanzo sull’adultescenza, su quel fenomeno che lo psicanalista Massimo Ammanniti ha messo a fuoco in saggio intitolato Adolescenti senza tempo, dove si pone l’accento sul prolungamento dell’età dei turbamenti, delle eterne indecisioni, dei sogni da realizzare uniti all’ angoscia di non poterli raggiungere, per cui sotto questo profilo, si potrebbe azzardare che le pagine di Perrone paiano auspicare un avvicendamento letterariamente pionieristrico di una delle figure più classiche della letteratura europea e italiana, ovvero quella dell’ “inetto” con appunto quella dell’ “adultescente”. Infatti, un indizio di rilievo sulla riuscita di questa operazione intellettuale è la veste stilistica adottata dall’ autore: un periodare secco e stringato, ai limiti del gergale, tuttavia fortemente allusivo agli stati d’animo, ad una psicologia solo apparentemente labile, bensì indicativa della spesso sofferta inconfessabilità dell’amarezza, della frammentarietà involontaria dei pensieri. In tutto ciò, con l’arguzia dell’osservatore di costume, Perrone mette su carta i contenuti lapidari degli sms, gettando il lettore nel flusso di pensieri fra contemporanei così come si produce nella realtà-in presa diretta spesso con lo sforzo di questi messaggi digitali di esprimerne l’emotività, come poi successivamente gli “emoticon” provvederanno a fare nel corso del progresso tecnologico. Così, in un quotidiano dove ci si appassiona alla propria squadra di calcio (la Roma) a tal punto da incaricarla non solo di alleviare le amarezze personali, ma addirittura di farla assurgere a simbolo di una contrapposizione sociale in termini di riscatto-Tommaso è romanista sfegatato, mentre la famiglia della ricca moglie Lucrezia è di fede juventina- il personaggio di Tommaso si avventura nella giungla del sovvertimento del quotidiano, del colpo di fortuna, del ribaltamento del tavolo, scontrandosi con addetti ai lavori dell’editoria che svelano alcune piccole ma assolute verità sui meccanismi promozionali dei libri e dei social network, giungendo finalmente ad avere la sua occasione. Eppure, proprio nelle pagine finali della storia accade ciò che non ti aspetti, la percezione abbastanza chiara che forse la rinuncia di Tommaso non è poi così immatura e “adultescente”, perché allude ad una presa di coscienza davvero superiore, che per rispetto al libro è bene lasciar scoprire alla curiosità del lettore. In tutto ciò cosa c’entra l’amore? Insomma, che cosa ne è del titolo di questo libro dall’editing sociologicamente scaltrito? Esso compare nelle massime del protagonista lungo il racconto, quasi a punteggiare la vita che ci corre davanti, convinzioni consolidate cui Tommaso si aggrappa quasi per fronteggiare le avversità che ci sovrastano, piccoli mantra messi in forma di decaloghi, destinati a dissolversi alla fine, a infrangersi contro quella straordinarietà ordinaria che è l’amore vissuto davvero e che forse nessuna formula psicoanalitica sarebbe capace di contenere.

Accecante come la vita: il bianco secondo Innocenti

/0 Commenti/in RECENSIONI /da Francesco ClementeSe questo romanzo biografico dovesse possedere una forma geometrica, questa sarebbe una spirale elicoidale. In meno di centocinquanta pagine sprigiona una scrittura che ridisegna una delle tecniche narrative più ardue, ovvero il “monologo interiore”. La storia è quella che parte da un paesetto rurale, dove la morbosa curiosità di un giovane-Michele Maestri-lo spinge a scoprire la vita privata della colf del notaio di quella piccola comunità, molto impegnata a ricevere uomini nel corso del pomeriggio. I guai iniziano proprio con la scoperta da parte della domestica della presenza dello spione di turno, che subisce la reazione violenta della donna, dalle conseguenze inopinabili: la segregazione momentanea in un armadio, dove il candore del colore bianco si tramuta-a partire dal quel momento- per il giovane e malcapitato Maestri nel colore della vergognosa inconfessabilità. Ha così inizio la storia di quest’uomo di provincia, raccontata parallelamente alle sue stazioni esistenziali, scandite anagraficamente come la perentorietà dei ciak registici di uno di quei film allergici al lieto fine. Con Vani d’ombra del giornalista fiorentino Simone Innocenti, in forza al “Corriere Fiorentino” e scrupoloso cronista di spinose vicende di carattere nazionale, siamo di fronte ad una creatura letteraria capace di fare a meno del virgolettato del dialogo classico, rendendo qualsiasi forma di scambio verbale fra i comprimari, con un effetto per il lettore atipico e affascinante insieme. Una narrazione coincidente con il punto di vista del protagonista, lungo la quale si srotolano lacerate intimità. Un romanzo biografico votato ad accreditare il minimalismo in letteratura, se si vuole, addirittura a tentare di rinverdirlo, poiché tutto concentrato su elementi molto a portata di mano: colori, vista, stati d’animo. Un romanzo apertamente aderente alla realtà di tutti i giorni, tuttavia capace di trasfigurarla, di rigirarla come un guanto, facendone intravedere le implicazioni più inconfessabili, come il suo stesso titolo suggerisce, un’allusione all’ombra delle cose, che rivela implicitamente l’esistenza di una luce da cui prende origine, nel gioco instancabile dei rimandi chiaroscurali della vita. Innanzitutto, il bianco appare con la fisionomia di un’esperienza percettiva che va ben al di là del mero dato di realtà. Il “bianco” è, a seconda delle situazioni del protagonista, un vissuto di vergogna o un afflato di liberazione. Sotto questo profilo, l’opera di Innocenti ha i connotati di una vera e propria “fenomenologia del colore”, un dipanarsi di stati d’animo sulla scia della percezione visiva. Più in profondità, si può ipotizzare che il libro giochi con la metafora della visione quale inevitabile destino prismatico, qualora si decidesse di catturare in via definitiva qualsiasi verità. Chi vede? Che cosa si vede? Chi possiede il punto di vista giusto? Vani d’ombra sembra evocare, dunque, a tratti, le atmosfere paradossali create nei confronti del lettore del Sartre de La Nausea, oppure le situazioni tormentate di un film come Fotografando Patrizia(1984) di Salvatore Samperi. Anche la scelta di Innocenti di raccontare il mestiere dell’ottico nelle sue vesti puramente artigianali, rivela una visione un po’ vintage di questa professione, già da tempo stravolta dai meccanismi asetticamente commerciali e preconfezionati, tuttavia certamente efficace all’ interno dell’economia del racconto. Quello che potrebbe sembrare un atto di “miopia” intellettuale, è in realtà un espediente per tracciare il percorso catartico del protagonista chiamato a redimersi appunto dal “bianco”. Libro scevro dall’ insopportabile strombazzamento del dolore, piuttosto sempre in equilibrio fra ironia, autoironia, denuncia sommessa del degrado umano mista a disincanto compiaciuto, si proietta nell’ azzardo dello sdoppiamento delle identità, reso con l’adozione dell’uso scambievole della prima e della terza persona singolare-nel caso del protagonista che racconta delle cose e anche di se stesso, ma anche con l’adozione di un doppio nome(quello di Linda-Arianna) per identificare la compagna di Michele Maestri. Un tratto stilistico peculiare che aderisce perfettamente al nocciolo profondo di questo romanzo, ovvero un’ immersione impavida nel vortice del travaglio di un’esistenza ineluttabilmente costretta a gettare uno sguardo sulle cose e sul mondo, con un inevitabile scommessa dell’identità personale. Un finale meditativo, gustoso nel suo sardonico scetticismo verso il saccente piattume diagnostico della psicopatologica e con le sue pretese di scandagliare gli abissi dell’animo umano, con una ficcante riflessione sulla bianchezza quale dimensione cromatica che somma in se stessa tutti gli altri esistenti, producendo così una metafora accecante dell’inesprimibile complessità della vita, costituisce il naturale approdo di queste calibratissime pagine.

Seguire l’odore per trovare l’anima: I libri secondo Vincenzo Caccamo

/0 Commenti/in RECENSIONI /da Francesco Clemente“Una città senza libreria è un luogo senza cuore.”

(Gabrielle Zevin)

È pacifico che la chiave di accesso ai libri sia la lettura, tuttavia ciò potrebbe non bastare per renderli una parte di noi. Per evocarli in maniera potente, ci viene dunque in soccorso l’olfatto, capace di restituircene la parte più recondita, fosse solo anche per quella sensazione pungente del misto di inchiostro e pasta cartacea di cui quella pagine rilegare sono portatrici alle nostre narici. Insomma, per sostenere l’idea che esiste il rapporto erotico fra noi e i libri, si potrebbe snocciolare la teoria dei feromoni, secondo la quale fra gli animali la scelta del partner avverrebbe attraverso appunto l’odorato, con il risultato finale di rendere più accettabile alla nostra ragione quella che potrebbe sembrare una vezzoso parossismo.

Rimane il fatto che L’odore dei libri edito da Culture in due edizioni (la prima nel 2008, la seconda nel 2011) del librario di Reggio Calabria Vincenzo Caccamo è un cimento letterario che ruota appunto attorno a questo particolare rapporto fra uomo e libro, con implicazioni suggestive che spaziano dalla pura estetica letteraria, fino alla meditazione sull’emancipazione personale, passando per ineludibili percorsi filosofici. Siamo di fronte ad un libro singolare per contenuti, trama, modalità di scrittura, genere letterario di appartenenza, vicissitudini editoriali, queste ultime poi rese note ai lettori grazie alla pubblicazione delle motivazioni della mancata pubblicazione da parte del gruppo RCS e di Einaudi, ragioni di rifiuto che-a giudizio di chi scrive-finiscono per avvalorare il messaggio definitivo della storia narrata da Caccamo.

Per la serie: se i perché del rifiuto sono stati quelli addotti dalle suddette società editoriali, non li si deve interpretare come note di demerito, al contrario come una sorta di encomi indiretti a quanto coraggiosamente proposto all’ attenzione degli editor. Per ovvie ragioni di salvaguardia della curiosità dei potenziali lettori è opportuno tratteggiare nel modo più cursorio possibile la trama di questa vicenda romanzesca a metà fra la pièce teatrale, la letteratura di formazione e quella surreale con una punta di giallo, per poi dipanarne i risvolti più esistenziali. La scoperta del libraio Elio (“Sole” nella lingua greca antica), un giorno qualsiasi, attraverso un sogno premonitore con protagonista un folletto, di avere un’anima oltre che un corpo, provoca tutta una serie di eventi che pregiudicano il rapporto con la sua clientela,inducendolo anche a guardare la realtà vuota dei dibattiti autocelebrativi degli “intellettuali”, addirittura spingendolo ad un’ autoimposta scomparsa, per poi ricomparire con uno sguardo totalmente rinnovato su di sé, sulla vita, sugli altri. Cosa rimane, dunque,giunti all’ ultima pagina di questo raffinato esperimento letterario di Caccamo? In primo luogo, va riconosciuto all’ autore di aver abilmente scansato la tentazione dell’autobiografismo gratuito, orientando la vicenda verso lidi concettuali di respiro universale, non proprio di urgenza contemporanea: i grandi libri come occasione di crescita personale e interiore, di veri e propri percorsi iniziatici, la mercificazione della cultura, che interpella non solo gli editori, ma anche i lettori chiamati a scelte più critiche e impegnative, fino al mestiere del librario, che pone l’ interrogativo se le professioni culturali debbano limitarsi solo all’ effettuazione degli scontrini. Insomma, pur nelle poche pagine che lo compongono, quello di Caccamo è un libro denso, che deborda di spunti, che sfociano in una questione capitale: interrogarsi sulle ragioni vere della letteratura per l’uomo del terzo millennio. Vale la pena ricordare come un saggio di quasi una dozzina d’anni fa, vergato guarda caso da un accademico e intellettuale calabrese che di nome fa Nuccio Ordine, intitolato L’utilità dell’inutile, abbia messo in guarda con tanto di nutrite statistiche lo stato assai preoccupante in cui versa l’editoria di qualità, della fruizione dei grandi classici della cultura greca e latina, dei capisaldi della filosofia occidentale, non solo in Italia ma anche in alcune insospettabili realtà dell’Europa occidentale.

Un’analisi, quella di Ordine, che getta una luce provvidenziale sull’ attacco che l’umanesimo continua inesorabilmente a subire nella società contemporanea in termini di tagli alla cultura, sovvenzionamenti simbolici, scarsa considerazione promozionale dell’utilità appunto di studi umanistici. Da qui, appunto, le ragioni delle finalità del saggio in questione che arditamente ribalta la tendenza attuale, rimarcando al contrario “utilità” di ciò che ormai appare “inutile”. Proprio questo spirito di lotta è raccolto dal L’odore dei libri, dove il librario Elio arriva a litigare con i propri clienti per “convertirli” all’ ascolto della loro voce interiore, sacrificando così l’interesse economico personale, il tutto espresso con un brio di battute e di dialoghi incalzanti, davvero felici nell’ esito narrativo se si pensa anche solo alla difficoltà di affrontare un tema come quello proposto: l’amore sconfinato per i grandi libri e il loro potere salvifico.Uno stile diretto, quello di Caccamo, calibrato e incisivo nella sua stringatezza, con la sardonica trovata di arricchire le pagine stampate con le vignette disegnate dalla figlia Alice (dei quadretti innocenti e impietosi insieme come solo l’innocenza di un bambino è capace di produrre), una scelta che sa di una sorta di simbolico passaggio di testimone fra generazioni, un atto concreto di insegnamento dell’amore per la cultura e per l’umanità. Più di qualche critico ha evidenziato la ripresa personale che Caccamo compie in questo libro circa di un tòpos classico della letteratura mondiale, ovvero quello della “biblioteca universale”, rinvenibile in Herman Hesse, ma anche nel “divino” Borges. Una giusta considerazione, che deve essere seguita dalla precisazione circa l’uso che se ne fa, poiché l’autore non scade nell’ erudizione fine a se stessa, ma intraprende un sottile gioco meta-letterario( nel libro compare un Riccardo Meis che rievoca il Meis del Pirandello di Uno, nessuno e centomila), con una reinterpretazione personale del suddetto tòpos, curvandolo verso la ricerca intima del senso delle cose, del mondo, di noi stessi, attraverso quelle scatole magiche che sono, appunto, i libri. Nelle battute precedenti di questa recensione si è accennato ai rifiuti di noti gruppi editoriali, contenuti nelle pagine conclusive dell’edizione del libro del 2008, una chicca a nostro avviso, perché solitamente gli autori non amano rendere pubbliche le bocciature subite dalle loro inappuntabili creature. Eppure, vale la pena soffermarsi su questo aspetto, perché ad esempio l’editore Einaudi ha motivato il suo diniego giudicando l’opera di Caccamo più vicina al pezzo teatrale che alla forma-romanzo-racconto lungo, pur riconoscendo il valore dell’idea di rendere protagonisti i libri attraverso i contenuti fondamentali degli stessi, dimostrando così di non aprirsi alla possibilità di sperimentazioni letterarie affascinanti, volte a rinnovare i generi letterari tradizionali. Più significativa appare,poi,la motivazione accampata dal gruppo R.C.S, che esalta le pagine di Caccamo per originalità e robustezza narrativa, rimproverandole però l’eccessivo “gioco intellettuale” che la innerverebbe, una cosa poco consona-secondo il suddetto gruppo editoriale-alle esigenze del pubblico “generalista”. Una presa di posizione sufficiente per dimostrare proprio una delle tesi fondamentali del libro, ovvero che il pubblico non sembra più essere educato a libri di un certo spessore, con una chiara responsabilità proprio degli editori. Un’esplicita confessione di colpa, aggiunge chi scrive queste righe. Ma, al di là di tutte le valutazioni critiche che si possono svolgere nei perimetri della critica, di questo libro ci preme ricordare le “occasioni”, le circostanze verificabili da chiunque, che lo hanno di fatto partorito. Innanzitutto il suo autore, Vincenzo Caccamo, che nella vita fa realmente il librario a Reggio Calabria, città di confine continentale che si affaccia sul mare dello stretto di Messina e che, come tante, vive un destino simile a quello delle belle donne sfregiate dallo squarcio di un taglio da arma bianca o da sversamento di acido: una realtà affascinante ma che non riesce ad esprimersi al massimo delle sue possibilità, condannata ancora a fare i conti con problemi inveterati.

In questa città Vincenzo dirige una biblioteca-museo, sita in una via che costeggia il corso principale della città. Proprio chi passeggia da quelle parti può imbattersi stupefatto negli arabeschi di Villa Zerbi, una specie di miracolo architettonico fra tanto cemento anonimo. Di fronte a quell’ oasi fiabesca c’è la sua libreria, in via Zaleuco, un albergo incantato dove statue e sculture provenienti dalle più disparate parti del mondo fanno da enigmatici guardiani agli scaffali dei libri, gemme cartacee all’aria, oro spirituale tirato fuori da scrigni pirateschi. Un luogo tanto sorprendente quanto paradossale, poiché metaforizza il silenzio intorpidito che sembra avvolgere le nostre città, il nostro paese, forse buona parte del mondo, ergendosi come un bastione senza tempo contro il chiasso delle moltitudini, un ennesimo esempio di come a sud spesso la testimonianza esistenziale dei singoli possa riscattare moralmente il destino infame di intere comunità, un implicito omaggio alla speranza che i fiori nascano anche (e soprattutto) nel deserto. Ecco, facendo una passeggiata lì, magari entrando in quel luogo fatato, si potrebbe avvertire non solo l’odore dei libri, ma anche il sussulto della nostra anima.

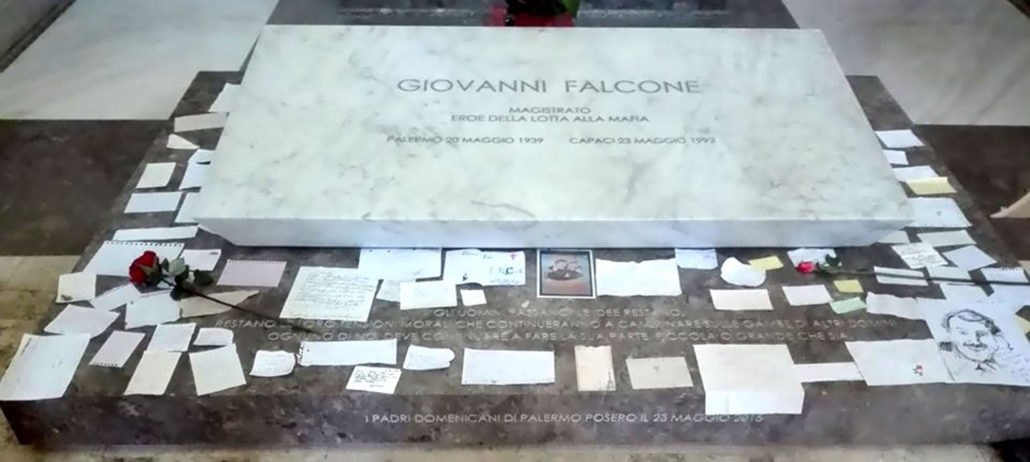

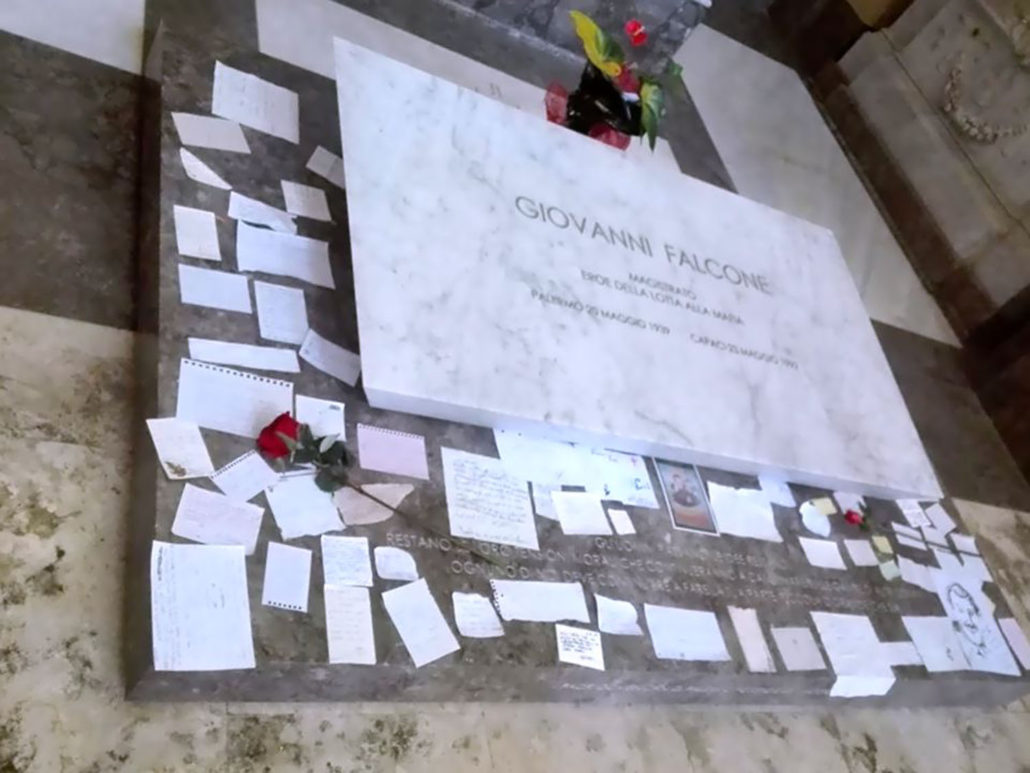

Vivere e arrendersi senza infamia

/0 Commenti/in CINEMA E SOCIETA' /da Francesco ClementeNell’epoca di Gomorra e dei suoi manieristici spin off l’idea di concepire un film sulla mafia può apparire, nella migliore delle ipotesi, un mero esercizio di stile (tuttavia pleonastico sul piano dell’apporto contenutistico), mentre, nella peggiore di queste, un goffo tentativo di dire la propria nell’ oceanica filmografia italica consacrata al genere malavitoso. Poco cambia, perché l’effetto finale è sempre quello del tentativo di vendere frigoriferi al Polo Nord. Al contario, Il traditore (2019) del regista Marco Bellocchio dimostra di guadagnarsi un posto di rilievo fra le pellicole che narrano di fatti salienti relativi a Cosa Nostra.

I motivi sono di diversa natura, a dimostrazione che un grande film è la sintesi di una raffinata tecnica registica, di emozionanti interpretazioni attoriali e di una robusta sceneggiatura. Al giudizio di chi scrive, infatti, questo film vanta tutti e tre questi pregi, rinnovando la gloria di quella grande stagione cinematografica italiana degli anni settanta e passata alla storia per le tematiche di forte impegno civile, costellata di opere di valore immarcescibile quali Sacco e Vanzetti di Giuliano Montaldo, Un cittadino al di sopra di ogni sospetto di Elio Petri e Sbatti il mostro in prima pagina dello stesso Marco Bellocchio. Un’operazione culturale coraggiosa quella del registra piacentino proprio perché intende rinverdire la memoria su vicende apparentemente lontane della politica e della società italiana, sfruttando il fascino dannato del pentito Tommaso Buscetta, il suo potenziale espressivo in termini di spendibilità narrativa, la sua inesplicabile natura interiore di “redento ma non pentito”, senza esagerare nell’ esaltazione di un opinabile eroismo malvagio.  Come già ebbe modo di dimostrare in un film dedicato alla vicenda di Aldo Moro, quel magnifico Buon giorno, notte del 2003 che all’ epoca suscitò non poche polemiche, Marco Bellocchio anche in questo caso sciorina un cinema che strega per la capacità di miscelare realtà e sogno, crudezza del quotidiano e abbandono onirico, il tutto a rimarcare il travaglio inconsolabile del protagonista, quel Tommaso Buscetta sopravvissuto alle morti atroci dei suoi familiari, agli agguati dei suoi nemici, in ultima analisi, a se stesso.

Come già ebbe modo di dimostrare in un film dedicato alla vicenda di Aldo Moro, quel magnifico Buon giorno, notte del 2003 che all’ epoca suscitò non poche polemiche, Marco Bellocchio anche in questo caso sciorina un cinema che strega per la capacità di miscelare realtà e sogno, crudezza del quotidiano e abbandono onirico, il tutto a rimarcare il travaglio inconsolabile del protagonista, quel Tommaso Buscetta sopravvissuto alle morti atroci dei suoi familiari, agli agguati dei suoi nemici, in ultima analisi, a se stesso.

Allo stesso modo, esattamente come nella pellicola del 2003, anche ne Il traditore si gioca sagacemente sul filo della contiguità della fiction e della realtà storica, grazie all’ espediente di incastonare nelle sequenze girate dagli attori alcuni spezzoni di repertorio, con il risultato finale di sbattere in faccia allo spettatore una fusione perfetta fra “storia romanzata” e “storia reale”, una sorta di “documentarismo lirico” nel quale si invera uno slancio creativo che non ha nulla di ovattato, ma che sfuma in maniera convincente nelle maglie immodificabili del dato di realtà. Un film, dunque, depurato dal didascalismo e dalle derive caricaturali, con una premura ai dettagli della ricostruzione storica che lo collocano in un posto d’onore nelle cineteche più raffinate, qualora si decidesse di mostrare ai posteri esempi credibili di cosa siano stati i fatti di mafia agli inizi degli anni ottanta in Italia, anche solo per aver riprodotto le atmosfere lugubri dell’aula bunker di Palermo, teatro del celebre maxiprocesso celebrato più di trent’anni fa, nonché luogo sinistro dove albergavano e si muovevano mefistofeliche star del crimine organizzato.

Allo stesso modo, esattamente come nella pellicola del 2003, anche ne Il traditore si gioca sagacemente sul filo della contiguità della fiction e della realtà storica, grazie all’ espediente di incastonare nelle sequenze girate dagli attori alcuni spezzoni di repertorio, con il risultato finale di sbattere in faccia allo spettatore una fusione perfetta fra “storia romanzata” e “storia reale”, una sorta di “documentarismo lirico” nel quale si invera uno slancio creativo che non ha nulla di ovattato, ma che sfuma in maniera convincente nelle maglie immodificabili del dato di realtà. Un film, dunque, depurato dal didascalismo e dalle derive caricaturali, con una premura ai dettagli della ricostruzione storica che lo collocano in un posto d’onore nelle cineteche più raffinate, qualora si decidesse di mostrare ai posteri esempi credibili di cosa siano stati i fatti di mafia agli inizi degli anni ottanta in Italia, anche solo per aver riprodotto le atmosfere lugubri dell’aula bunker di Palermo, teatro del celebre maxiprocesso celebrato più di trent’anni fa, nonché luogo sinistro dove albergavano e si muovevano mefistofeliche star del crimine organizzato.

Si è accennato alla qualità degli interpreti di questo film, primo fra tutti quel Pierfrancesco Favino che presta il corpo a Buscetta e che sulle pagine del quotidiano Il messaggero del 23 maggio 2019(data ufficiale dell’uscita del film proprio nell’anniversario della strage di Capaci ai danni del giudice Giovanni Falcone) è stato accostato a Marcello Mastronianni per la capacità di passare con estrema naturalezza dal genere brillante a quello più intimisticamente drammatico. Un paragone legittimo, oltre che condivisibile, ciononostante estendibile (con le dovute differenze e proporzioni) anche alle interpretazioni di Gian Maria Volontè, anche solo per lo sforzo di Favino di un’interpretazione introspettiva quale è quella che lui è stato capace di esprimere. Ecco, a riguardo, non è azzardato affermare che la performance di Favino è un tentativo riuscito di emulare quello del Volontè interprete del boss Lucky Luciano nel film omonimo di Francesco Rosi del 1973. Non solo l’aspetto, ma addirittura l’intonazione vocale e la gestualità di “Don Masino” sono restituite dall’attore romano con una precisione quasi chirurgica, senza tuttavia scadere nella riproduzione pedissequa e insipida. Un lavoro straordinario, consumato battuta per battuta, movimento per movimento, degno di un formidabile artigiano della professione attoriale, un cesellatore pignolo di splendidi cammei, insomma uno di quegli attori che lasciano il segno, come già si era intuito in Romanzo criminale, film di Michele Placido centrato sulle vicende della banda della Magliana.

Favino, spicca, certo, ma non è l’unico a sbalordire, perché il Luigi Lo Cascio interprete del pentito Totuccio Contorno è la conferma di un attore sensibile come pochissimi nel panorama italiano degli ultimi 30 anni, un esempio di studio maniacale nel porgere la battuta, nell’accompagnarla con il luccichio baluginate dello sguardo del fuggiasco dal cuore d’oro. Per non parlare poi di quel Fabrizio Ferracane che dona il volto al cassiere di Cosa Nostra, quel Pippo Calò che dopo aver battezzato in culla i figli di Buscetta ne è stato anche lo spietato giustiziere: lo scambio di battute in occasione del confronto con Favino-Buscetta è da consegnare agli istituti di etnografia come saggio palmare su come riprodurre una schermaglia dialettica in tutte le sue sfumature, non ultime quelle dialettali, nonché delle pause discorsive( esattamente come nel confronto vero, come si può evincere in qualsiasi ricognizione video). Forse, in cotanta espressione di talento, proprio l’interpretazione di Fausto Russo Alesi nei panni del giudice Giovanni Falcone è la prestazione con meno mordente, quasi trascurabile e priva di un sua cifra stilistica. Ma aldi là dell’estetica cinematografica, della perizia scaltrita della regia di Bellocchio e del rigore filologico della sua sceneggiatura (che sfoggia un uso del dialetto palermitano ben lontano dalle storpiature cui purtroppo siamo stati abituati dalla vulgata della commedia nazionale), questo film porta l’attenzione su una domanda fondamentale, cui nessuno può sottrarsi, mafiosi e non mafiosi: Cos’è di fatto, al netto delle valutazioni morali e non, il tradimento? O, meglio, chi si può e si deve considerare realmente un traditore? La parola “tradire” etimologicamente proviene dal latino “tradere”, che significa “consegnare al nemico”, per cui sulla base di ciò Buscetta appare, senza ombra di dubbio, un traditore, considerato che ha contribuito a consegnare alla giustizia dei criminali incalliti con cui ha avuto rapporti anche personali.  Ma come lo stesso Buscetta ha sempre avuto modo di precisare, a tradire gli ideali di Cosa Nostra non è stato lui, bensì proprio gli uomini da lui segnalati all’ autorità, motivo per cui egli ha sempre ribadito di non ritenersi un “pentito”, perché nel suo intimo non ha mai ritenuto di abbandonare gli ideali di una mafia che in mano ai Corleonesi di Totò Riina non era ormai più quella conosciuta in gioventù, perchè dimentica di un codice inviolabile su cui fondare la propria onorablità. Qui, dunque, si avverte l’emergenza di un dilemma: Si può considerare “traditore” chi prende semplicemente atto della fine di un’esperienza totalizzante della propria vita, avendoci creduto fino in fondo? Si può considerare “traditore” chi preferisce in ultimo uscire allo scoperto per il semplice motivo che non ha più senso continuare una commedia dove attori, regista e pubblico sanno di partecipare ad uno spettacolo in cui non credono neanche i principali artefici? Oppure, al contrario, l’atto del “tradire” è l’ultimo colpo di coda di una morale che si ribella all’ ipocrisia del crimine, o, nel piccolo grigiore delle nostre esistenze, alla recita costante imposta dalla società? Forse, la risposta, è negli occhi malinconici e ironici, oltre che nel sorriso a mezza bocca, del Buscetta che portiamo dentro noi tutti. Nessuno escluso.

Ma come lo stesso Buscetta ha sempre avuto modo di precisare, a tradire gli ideali di Cosa Nostra non è stato lui, bensì proprio gli uomini da lui segnalati all’ autorità, motivo per cui egli ha sempre ribadito di non ritenersi un “pentito”, perché nel suo intimo non ha mai ritenuto di abbandonare gli ideali di una mafia che in mano ai Corleonesi di Totò Riina non era ormai più quella conosciuta in gioventù, perchè dimentica di un codice inviolabile su cui fondare la propria onorablità. Qui, dunque, si avverte l’emergenza di un dilemma: Si può considerare “traditore” chi prende semplicemente atto della fine di un’esperienza totalizzante della propria vita, avendoci creduto fino in fondo? Si può considerare “traditore” chi preferisce in ultimo uscire allo scoperto per il semplice motivo che non ha più senso continuare una commedia dove attori, regista e pubblico sanno di partecipare ad uno spettacolo in cui non credono neanche i principali artefici? Oppure, al contrario, l’atto del “tradire” è l’ultimo colpo di coda di una morale che si ribella all’ ipocrisia del crimine, o, nel piccolo grigiore delle nostre esistenze, alla recita costante imposta dalla società? Forse, la risposta, è negli occhi malinconici e ironici, oltre che nel sorriso a mezza bocca, del Buscetta che portiamo dentro noi tutti. Nessuno escluso.

Post Views:

4.003

Eppure, fra cemento e metallo, soffia lo Spirito…

/0 Commenti/in CINEMA E SOCIETA' /da Francesco Clemente Una città miracolosamente sopravvissuta ai fasti militari di Sparta(di cui era colonia), un ladro in fuga e un visionario sempre sul piede di entrare in una casa di cura sono i centri focali della storia narrata da Sergio Rubini nella pellicola intitolata Il grande Spirito, prodotta da Fandango, Rai cinema e Apulia Film Commission. La città è Taranto, il fuggitivo è Tonino, per il mondo criminale “barboncino”( Sergio Rubini), il folle è Renato( Rocco Papaleo). Con l’espediente classico dell’imprevisto che sovverte i piani dell’astuto Tonino, capace di gabbare i suoi stessi compagni di rapina, prende avvio questa vicenda surreale e umana insieme. Se non fosse per l’intonazione regionale e l’inevitabile inflessione dialettale votata alla comicità involontaria, si potrebbe parlare di un film stucchevolmente impegnato, di quelli girati da registi che mettono soggezione con citazioni ai limiti della comprensibilità umana.

Una città miracolosamente sopravvissuta ai fasti militari di Sparta(di cui era colonia), un ladro in fuga e un visionario sempre sul piede di entrare in una casa di cura sono i centri focali della storia narrata da Sergio Rubini nella pellicola intitolata Il grande Spirito, prodotta da Fandango, Rai cinema e Apulia Film Commission. La città è Taranto, il fuggitivo è Tonino, per il mondo criminale “barboncino”( Sergio Rubini), il folle è Renato( Rocco Papaleo). Con l’espediente classico dell’imprevisto che sovverte i piani dell’astuto Tonino, capace di gabbare i suoi stessi compagni di rapina, prende avvio questa vicenda surreale e umana insieme. Se non fosse per l’intonazione regionale e l’inevitabile inflessione dialettale votata alla comicità involontaria, si potrebbe parlare di un film stucchevolmente impegnato, di quelli girati da registi che mettono soggezione con citazioni ai limiti della comprensibilità umana. Ma questo film arriva in tutta la sua carica di suggestioni solo dopo lo scorrere dei primi titoli di coda, quando appunto gli effetti della semiseriosità sono svaniti come i fumi di un’ubriacatura fugace e lo spettatore rimane inchiodato alla sedia in preda a ciò che Pirandello non avrebbe esitato a definire “umorismo”, cioè riflessione seria su quanto prima aveva strappato una risata. L’opera di Rubini è una sorta di piccola summa del cinema made in Puglia, nella quale è possibile riconoscere le ambientazioni grottesche tratteggiate comicamente in pellicole come La capa gira di Alessandro Piva, che già negli anni novanta ebbe il merito di far conoscere al grande pubblico l’atmosfera filibustiera di Bari vecchia grazie a eccezionali maschere attoriali (una su tutte, quella di Dante Marmone); ma nella quale si può anche scovare la citazione colta e rivisitata del grande cinema italiano, come nella sequenza del bacio consumato fra Renato e una casalinga-prostituta sul terrazzo imbiancato dalle lenzuola sventolanti dallo stabile semiabitato teatro di tutta la vicenda, omaggio in salsa pugliese alla celebre rincorsa amorosa fra la Loren e Mastroianni in Una giornata particolare di Ettore Scola.

Ma questo film arriva in tutta la sua carica di suggestioni solo dopo lo scorrere dei primi titoli di coda, quando appunto gli effetti della semiseriosità sono svaniti come i fumi di un’ubriacatura fugace e lo spettatore rimane inchiodato alla sedia in preda a ciò che Pirandello non avrebbe esitato a definire “umorismo”, cioè riflessione seria su quanto prima aveva strappato una risata. L’opera di Rubini è una sorta di piccola summa del cinema made in Puglia, nella quale è possibile riconoscere le ambientazioni grottesche tratteggiate comicamente in pellicole come La capa gira di Alessandro Piva, che già negli anni novanta ebbe il merito di far conoscere al grande pubblico l’atmosfera filibustiera di Bari vecchia grazie a eccezionali maschere attoriali (una su tutte, quella di Dante Marmone); ma nella quale si può anche scovare la citazione colta e rivisitata del grande cinema italiano, come nella sequenza del bacio consumato fra Renato e una casalinga-prostituta sul terrazzo imbiancato dalle lenzuola sventolanti dallo stabile semiabitato teatro di tutta la vicenda, omaggio in salsa pugliese alla celebre rincorsa amorosa fra la Loren e Mastroianni in Una giornata particolare di Ettore Scola. Elementi, questi, che impreziosiscono senza barocchismi posticci l’impresa di Rubini di mettere in scena una storia romanzata ma tuttavia credibile nei drammi personali e in quelli pubblici del disastro ambientale della Taranto martoriata dai fumi letali della siderurgia, il tutto nel sottofondo costante di un’ironia dai picchi irresistibili, che provengono dalle viscere dei protagonisti stessi e che spiazzano lo spettatore per la crudezza delle verità urlate.

Elementi, questi, che impreziosiscono senza barocchismi posticci l’impresa di Rubini di mettere in scena una storia romanzata ma tuttavia credibile nei drammi personali e in quelli pubblici del disastro ambientale della Taranto martoriata dai fumi letali della siderurgia, il tutto nel sottofondo costante di un’ironia dai picchi irresistibili, che provengono dalle viscere dei protagonisti stessi e che spiazzano lo spettatore per la crudezza delle verità urlate.

Se la critica cinematografica avesse da discutere su come e quando Rubini abbia realmente raggiunto la sua maturità di regista, non potrebbe, quindi, ignorare la portata di questo film, dove l’asciuttezza quasi ieratica della fotografia di Michele D’Attanasio(mirabolante nel ritrarre il nitore dei tramonti sulle ciminiere svettanti dell’ex-Ilva, in un contrasto sublime fra organico e meccanico) si fonde con una sceneggiatura pionieristica sul piano linguistico(una sorta di koinè dialettale molto appiattita sul barese ma meritevolmente lontana dagli stereotipi fuorvianti di Lino Banfi)nonostante ci sia aspetti (per ovvie ragioni di ambientazione narrativa) il dialetto tarantino, con interpretazioni attoriali proibitive per molti attori nazionali: soprattutto la performance dello scanzonato Rocco Papaleo, a nostro avviso, rivela la statura del grandissimo attore drammatico, un’interpretazione che per intensità emotiva ricorda quella di Ciccio Ingrassia in Amarcord, film di Fellini nel quale s’intuirono le inespresse potenzialità di quella che rimase per sempre soltanto la spalla di Franco Franchi.

Se la critica cinematografica avesse da discutere su come e quando Rubini abbia realmente raggiunto la sua maturità di regista, non potrebbe, quindi, ignorare la portata di questo film, dove l’asciuttezza quasi ieratica della fotografia di Michele D’Attanasio(mirabolante nel ritrarre il nitore dei tramonti sulle ciminiere svettanti dell’ex-Ilva, in un contrasto sublime fra organico e meccanico) si fonde con una sceneggiatura pionieristica sul piano linguistico(una sorta di koinè dialettale molto appiattita sul barese ma meritevolmente lontana dagli stereotipi fuorvianti di Lino Banfi)nonostante ci sia aspetti (per ovvie ragioni di ambientazione narrativa) il dialetto tarantino, con interpretazioni attoriali proibitive per molti attori nazionali: soprattutto la performance dello scanzonato Rocco Papaleo, a nostro avviso, rivela la statura del grandissimo attore drammatico, un’interpretazione che per intensità emotiva ricorda quella di Ciccio Ingrassia in Amarcord, film di Fellini nel quale s’intuirono le inespresse potenzialità di quella che rimase per sempre soltanto la spalla di Franco Franchi.

Una trama rocambolesca ambientata in un paesaggio urbano a metà fra Beirut e Scampia, ma interamente girata dentro uno stabile scalcinato e semideserto, dove gli abitanti sbucano dalle abitazioni come i vermi meccanici delle mele-giocattolo, solo per prendere un po’ d’aria e procurarsi il cibo, muovendosi nei meandri ipnotici, oscuri e malinconici di quello che appare un rompicapo edilizio alla Escher, dove l’enigmicità del percorso è già dal sola il ritratto inesorabile della prigionia interiore che attanaglia i suoi abitanti.

Una trama rocambolesca ambientata in un paesaggio urbano a metà fra Beirut e Scampia, ma interamente girata dentro uno stabile scalcinato e semideserto, dove gli abitanti sbucano dalle abitazioni come i vermi meccanici delle mele-giocattolo, solo per prendere un po’ d’aria e procurarsi il cibo, muovendosi nei meandri ipnotici, oscuri e malinconici di quello che appare un rompicapo edilizio alla Escher, dove l’enigmicità del percorso è già dal sola il ritratto inesorabile della prigionia interiore che attanaglia i suoi abitanti.  Ma il valore del film consiste anche nella crudezza di sottofondo mai abbandonata dal regista, con un finale che evita accuratamente la soluzione strappalacrime, optando invece per la meraviglia dell’imprevisto( alla fine Il Grande spirito si rivela) e lo smarrimento di fronte alla tragedia, che non cambia totalmente la condotta morale dei personaggi (Tonino non lascerà il malloppo, ma imparerà a pensare anche agli altri), ma ne fa intravedere gli impercettibili mutamenti interiori. Spesso, la critica abusa con espressioni quali “poesia”, “arte”, “lirismo” per encomiare un’opera capace di entusiasmare il suo occasionale fruitore, scandendo così nella scontatezza dello stereotipo che, al netto delle valutazioni, non dice nulla di credibile sull’opera di cui s’intende discettare. Nel caso del film di Rubini, al contrario, l’uso di queste parole rivela un suo fondamento, anche solo per la semplice osservazione che nelle arti figurative c’è stata la cosiddetta “arte industriale”, capace di sublimare ingranaggi e pannelli metallici nell’ empireo dell’immaginazione umana, nonché di stravolgere la brutalità degli usi produttivi in vere e proprie dimensioni metafisiche.

Ma il valore del film consiste anche nella crudezza di sottofondo mai abbandonata dal regista, con un finale che evita accuratamente la soluzione strappalacrime, optando invece per la meraviglia dell’imprevisto( alla fine Il Grande spirito si rivela) e lo smarrimento di fronte alla tragedia, che non cambia totalmente la condotta morale dei personaggi (Tonino non lascerà il malloppo, ma imparerà a pensare anche agli altri), ma ne fa intravedere gli impercettibili mutamenti interiori. Spesso, la critica abusa con espressioni quali “poesia”, “arte”, “lirismo” per encomiare un’opera capace di entusiasmare il suo occasionale fruitore, scandendo così nella scontatezza dello stereotipo che, al netto delle valutazioni, non dice nulla di credibile sull’opera di cui s’intende discettare. Nel caso del film di Rubini, al contrario, l’uso di queste parole rivela un suo fondamento, anche solo per la semplice osservazione che nelle arti figurative c’è stata la cosiddetta “arte industriale”, capace di sublimare ingranaggi e pannelli metallici nell’ empireo dell’immaginazione umana, nonché di stravolgere la brutalità degli usi produttivi in vere e proprie dimensioni metafisiche.

Proprio questo, in ultima analisi, è forse il più grande risultato raggiunto da Rubini in termini di estetica cinematografica: aver trasformato travi di cemento e tralicci d’acciaio in rami di una grande foresta immateriale e invitta, dove il soffio delle speranze umane, della potenza del Sacro stesso, può soffiare sulla condizione umana. Qualunque sia il suo corso e il suo inesorabile destino.

Proprio questo, in ultima analisi, è forse il più grande risultato raggiunto da Rubini in termini di estetica cinematografica: aver trasformato travi di cemento e tralicci d’acciaio in rami di una grande foresta immateriale e invitta, dove il soffio delle speranze umane, della potenza del Sacro stesso, può soffiare sulla condizione umana. Qualunque sia il suo corso e il suo inesorabile destino.

Post Views:

4.133

La robustezza mite di una speranza: letteratura e arte secondo Xingjian

/0 Commenti/in RECENSIONI /da Francesco ClementeGao Xingjian è un uomo di quasi ottant’anni e si presenta con la sobrietà di quei cinesi che non si scompongono di fronte al vento dispettoso che scompiglia i capelli. Lo sguardo trasmette la calma delle acque dei laghi dell’estremo oriente, contornato di rughe elegantissime, ad abbellire i solchi delle orbite, perfettamente a mandorla. Nel 2000 ha conquistato il premio Nobel per la letteratura, attività nella quale ha espresso perle cartacee come La montagna dell’anima (2002). All’attività di scrittore affianca anche quella di drammaturgo e di pittore, mostrando oltre alla passione anche una capacità espressiva che giunge come un siero incantato nelle menti dei fortunati osservatori delle sue creature. Con Per un nuovo rinascimento, edito da La Nave di Teseo(2018) questo compassato signore sferra-alla stregua di uno scaltrito maestro di Kung fu- colpi pesantissimi alla mentalità consolidata e ancora dominante della letteratura e dell’arte occidentale, impensabile per molti espertoni (sedicenti o ritenuti tali) contemporanei, spesso molto più preoccupati delle comparsate mediatiche che della profusione di convinzioni realmente personali, autentiche. Nessuno ha la verità in tasca, né tanto meno si può additare con incrollabile certezza chi possa in qualche modo detenerla, motivo per cui quella di Xingjian è una posizione teorica come tante altre e come tale è legittimamente criticabile. Tuttavia, questo saggio stringato spicca per il tono amabilmente impertinente che ne innerva le tesi fondamentali.

Con Per un nuovo rinascimento, edito da La Nave di Teseo(2018) questo compassato signore sferra-alla stregua di uno scaltrito maestro di Kung fu- colpi pesantissimi alla mentalità consolidata e ancora dominante della letteratura e dell’arte occidentale, impensabile per molti espertoni (sedicenti o ritenuti tali) contemporanei, spesso molto più preoccupati delle comparsate mediatiche che della profusione di convinzioni realmente personali, autentiche. Nessuno ha la verità in tasca, né tanto meno si può additare con incrollabile certezza chi possa in qualche modo detenerla, motivo per cui quella di Xingjian è una posizione teorica come tante altre e come tale è legittimamente criticabile. Tuttavia, questo saggio stringato spicca per il tono amabilmente impertinente che ne innerva le tesi fondamentali. Nelle sue pagine albergano parole semplici, espressioni lineari, sentenze ficcanti per trasmettere concetti densi come ammassi stellari, pressanti come locomotive inarrestabili. Siamo di fronte ad una diagnosi della cultura occidentale, rea allo sguardo di Xijngian di aver “tarpato le ali” alla letteratura e all’ arte in generale con l’imposizione di dosi eccessive di “ideologismo” e di “politicismo”. Proprio alla dittatura del “politicamente corretto” lo scrittore cinese dedica gran parte del suo libro, denunciandone apertamente le storture provocate ai danni della spontanea creazione artistica. Un inno garbato e non strombazzato all’ autonomia dell’espressione letteraria, alla libertà e alla dignità dell’artista, chiamato solo a liberare se stesso nell’ immensa distesa dischiusa dall’ intuizione individuale.

Nelle sue pagine albergano parole semplici, espressioni lineari, sentenze ficcanti per trasmettere concetti densi come ammassi stellari, pressanti come locomotive inarrestabili. Siamo di fronte ad una diagnosi della cultura occidentale, rea allo sguardo di Xijngian di aver “tarpato le ali” alla letteratura e all’ arte in generale con l’imposizione di dosi eccessive di “ideologismo” e di “politicismo”. Proprio alla dittatura del “politicamente corretto” lo scrittore cinese dedica gran parte del suo libro, denunciandone apertamente le storture provocate ai danni della spontanea creazione artistica. Un inno garbato e non strombazzato all’ autonomia dell’espressione letteraria, alla libertà e alla dignità dell’artista, chiamato solo a liberare se stesso nell’ immensa distesa dischiusa dall’ intuizione individuale. Una proposta di un nuovo Rinascimento appunto, con buona pace di coloro che possono ritenere questo scrittore-pittore cinese un romantico anacronistico, un intellettuale distratto che ignorerebbe ciò che gli “intellettuali di professione” sanno da molto tempo e che continuano astutamente a nascondere, ovvero che già da un pezzo la dimensione espressiva e artistica è sottoposta agli ingranaggi stritolanti delle “macchine di significato”, saldamente nelle mani di gruppi di interesse politico-economico, da sempre impegnati nel reclutamento di valenti alfieri da inserire nel loro libro paga. Ma, tutto ciò a Xingjian non interessa, piuttosto egli rivela attratto dall’urgenza della bellezza, dell’irripetibilità della manifestazione estetica, dal mistero e dagli interrogativi che sgorgano solo dall’individualità creatrice, convinto della necessità di restituirgli uno spazio libero da condizionamenti snaturanti. A chi si sentisse tentato di sottovalutare queste riflessioni, forse bisognerebbe ricordare gli innumerevoli casi in cui scrittori e artisti cosiddetti “militanti”, ben inseriti in una cultura ufficiale, si sono trovati ostracizzati dagli stessi “probi viri” della loro area ideologica di appartenenza, dai “sacri custodi” dell’ortodossia, allorquando essi hanno semplicemente dato voce alla loro coscienza, superando inevitabilmente gli steccati proibiti del “politicamente corretto”. Che dire poi, delle riflessioni estetiche di Xingjian sui territori espressivi-a detta sua ancora inesplorati- di una pittura a metà strada fra figurativo e astratto? Un altro spunto notevolissimo, carico di suggestione, un dono intellettuale da parte di chi-da cinese e da buon praticante delle botteghe d’arte- celebra la grande eredità del Rinascimento nella concretezza dell’esempio della sua vita, condotta ogni giorno fra carte e pennelli, lontano dal clamore dei geniali creatori di eventi. Fonti immagini: https://simonapolvani.wordpress.com; http://www.wuz.it; https://rebstein.wordpress.com; http://www.torbandena.com;

Una proposta di un nuovo Rinascimento appunto, con buona pace di coloro che possono ritenere questo scrittore-pittore cinese un romantico anacronistico, un intellettuale distratto che ignorerebbe ciò che gli “intellettuali di professione” sanno da molto tempo e che continuano astutamente a nascondere, ovvero che già da un pezzo la dimensione espressiva e artistica è sottoposta agli ingranaggi stritolanti delle “macchine di significato”, saldamente nelle mani di gruppi di interesse politico-economico, da sempre impegnati nel reclutamento di valenti alfieri da inserire nel loro libro paga. Ma, tutto ciò a Xingjian non interessa, piuttosto egli rivela attratto dall’urgenza della bellezza, dell’irripetibilità della manifestazione estetica, dal mistero e dagli interrogativi che sgorgano solo dall’individualità creatrice, convinto della necessità di restituirgli uno spazio libero da condizionamenti snaturanti. A chi si sentisse tentato di sottovalutare queste riflessioni, forse bisognerebbe ricordare gli innumerevoli casi in cui scrittori e artisti cosiddetti “militanti”, ben inseriti in una cultura ufficiale, si sono trovati ostracizzati dagli stessi “probi viri” della loro area ideologica di appartenenza, dai “sacri custodi” dell’ortodossia, allorquando essi hanno semplicemente dato voce alla loro coscienza, superando inevitabilmente gli steccati proibiti del “politicamente corretto”. Che dire poi, delle riflessioni estetiche di Xingjian sui territori espressivi-a detta sua ancora inesplorati- di una pittura a metà strada fra figurativo e astratto? Un altro spunto notevolissimo, carico di suggestione, un dono intellettuale da parte di chi-da cinese e da buon praticante delle botteghe d’arte- celebra la grande eredità del Rinascimento nella concretezza dell’esempio della sua vita, condotta ogni giorno fra carte e pennelli, lontano dal clamore dei geniali creatori di eventi. Fonti immagini: https://simonapolvani.wordpress.com; http://www.wuz.it; https://rebstein.wordpress.com; http://www.torbandena.com;

Post Views:

2.324