L’indomito domandare e la tenera attesa: il Vangelo secondo Pasolini

« Il miglior film su Cristo, per me, è Il Vangelo secondo Matteo, di Pasolini. Quando ero giovane, volevo fare una versione contemporanea della storia di Cristo ambientata nelle case popolari e per le strade del centro di New York. Ma quando ho visto il film di Pasolini, ho capito che quel film era già stato fatto. »

(Martin Scorsese, intervista a La Civiltà Cattolica, quaderno 3996, 24 dicembre 2016.)

Le definizioni sono- per inesorabile destino- di grande utilità pratica ma anche troppo semplici per qualsiasi cosa e per qualsiasi circostanza. Ciò vale a maggior ragione per le opere senza tempo, quelle che a distanza di decenni mozzano ancora il fiato per espressività e spunti estetici sorprendentemente attuali. Nell’ ambito della cinematografia italiana, Il Vangelo secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini occupa senza dubbio un posto particolare, per innumerevoli motivi, non ultimi i riconoscimenti tardivi che la pellicola ha conosciuto nel corso degli anni, ma anche per il valore che fin dagli inizi è stato notato dalla critica attenta e scevra da pregiudizi. Il film è ammutolente, nel senso che induce al silenzio meditativo dell’incontro con qualcosa di sconvolgente, un’effetto che Pasolini riesce a sortire attingendo a tutta l’espressività di cui è capace, sfoderando una gamma di tagli chiaroscurali decisi, che lasciano sbigottiti per come affondano nella psicologia dello spettatore.  Diretta nel 1964, la pellicola indugia in una chiave di lettura assolutamente non oleografica, contribuendo alla ripresa delle non del tutto dissipate polemiche per le accuse di vilipendio della religione e per i forti interventi di censura che avevano condizionato l’uscita dell’episodio de La ricotta, inserito nel film Ro.Go.Pa.G., riproponendo in maniera fedele Il Vangelo di Matteo della vita di Gesù Cristo: dall’annunciazione a Maria della nascita del figlio di Dio, al matrimonio con Giuseppe e la fuga in Egitto per sfuggire ad Erode ed alla strage degli innocenti, dagli inizi della predicazione, alle prove nel deserto, dai miracoli fino al processo presieduto da Ponzio Pilato, dalla condanna alla crocifissione fino alla resurrezione. Un’opera che presenta vicende realizzative anch’esse assai curiose, che vale la pena ricordare e che probabilmente contribuiscono a ricomporre il quadro generale dell’opera ai fini di un vaglio critico.

Diretta nel 1964, la pellicola indugia in una chiave di lettura assolutamente non oleografica, contribuendo alla ripresa delle non del tutto dissipate polemiche per le accuse di vilipendio della religione e per i forti interventi di censura che avevano condizionato l’uscita dell’episodio de La ricotta, inserito nel film Ro.Go.Pa.G., riproponendo in maniera fedele Il Vangelo di Matteo della vita di Gesù Cristo: dall’annunciazione a Maria della nascita del figlio di Dio, al matrimonio con Giuseppe e la fuga in Egitto per sfuggire ad Erode ed alla strage degli innocenti, dagli inizi della predicazione, alle prove nel deserto, dai miracoli fino al processo presieduto da Ponzio Pilato, dalla condanna alla crocifissione fino alla resurrezione. Un’opera che presenta vicende realizzative anch’esse assai curiose, che vale la pena ricordare e che probabilmente contribuiscono a ricomporre il quadro generale dell’opera ai fini di un vaglio critico.

Il motivo del film e le vicissitudini della produzione: la casuale lettura del vangelo da parte di Pasolini

L’idea de Il Vangelo secondo Matteo ha davvero risvolti singolari, poco noti, ma che strappano anche qualche sorriso compiaciuto a chi poi ne viene a conoscenza. Il tutto nasce dalle solite impronosticabili uscite di Pasolini, spesso avvezzo a fughe solitarie per i vari luoghi dell’Italia. In una di queste, il caso o il destino volle che un giorno Pasolini arrivasse ad Assisi quasi senza volerlo coscientemente. In quel luogo giunse il 2 ottobre 1962, proprio lì si ricordò che circa un mese prima aveva ricevuto un invito per partecipare a un convegno di cineasti indetto dalla Pro Ci- vitate christiana. Ma la storia ci dice che a quell’ invito Pasolini avesse risposto in modo infastidito, non sopportando notoriamente gli atteggiamenti farisaici di chi-ai suoi occhi-non rivelava una coerenza fra le intenzioni religiose e una condotta esattamente contraria ad esse. Sempre il caso o il destino volle che quel giorno ci fosse proprio papa Giovanni XXIII, motivo per il quale Pasolini decise di non sovrapporsi alla massima autorità del cattolicesimo romano, preferendo andare alla Cittadella della Pro Civitate, dove prese una stanza. Allungando involontariamente la mano sul comodino, prese il libro dei Vangeli, iniziando a leggerlo dall’ inizio, cioè dal vangelo di Matteo. Quel giorno nacque, di fatto, il film.  L’idea di un film ispirato al testo di Matteo si era venuta sviluppando nella sua interiorità al punto che non poté più arginare il bisogno di comunicare a qualcuno questa sua clamorosa scelta. Pasolini, dunque, ne parlò con il fondatore della Pro Civitate, don Giovanni Rossi, che a sua volta incaricò una persona fidata di seguire il progetto: Lucio Caruso, giovane volontario della Pro Civitate, con trascorsi umanitari in Africa. Del progetto è informato chiaramente Alfredo Bini, il produttore dello scrittore, personaggio arguto ed erudito, che intuisce il potenziale di provocazione culturale dell’idea di Pasolini, ma anche la necessità di un via libera della Chiesa cattolica, soprattutto dopo le polemiche che hanno visto proprio Pasolini più volte processato per vilipendio alla religione. Pasolini è ben cosciente del fatto e si rivolge ancora a Lucio Caruso. A partire dal febbraio 1963 le sue visite alla Cittadella si fanno sempre più frequenti, mentre fra il 27 giugno e l’11 luglio 1963 Pasolini effettua un sopralluogo in quella parte di Palestina che fu testimone delle vicende terrene di Gesù Cristo, avvalendosi anche della consulenza di don Andrea Carraro, un esperto biblista. Quel viaggio avrà come esito un documentario straordinario: Itinerari evangelici in Palestina. Al suo ritorno, il regista deve solo superare un ultimo ostacolo: un sì del Vaticano. A questo punto della vicenda, compare un deus ex machina: il pugnace don Francesco Angelicchio, che tre anni prima nel 1960, era stato nominato, direttamente da papa Giovanni XXIII, consulente ecclesiastico del Centro cattolico cinematografico, vantando anche un passato addirittura nella Resistenza. Fu proprio questo prete che più volte si recò in segreteria di Stato a perorare la causa del film. Terminate le riprese de Il Vangelo secondo Matteo, don Francesco gli fece notare di aver tralasciato i miracoli di Gesù Cristo, a cominciare dal più grande: la risurrezione. Di conseguenza Pasolini tornò sul set e decise di girare le scene mancanti. Si arrivò così alla presentazione del film all’ edizione 1964 della mostra di Venezia, che si concluse con un autentico trionfo: il film conquistò infatti il Gran Premio della giuria, il riconoscimento della critica internazionale e dell’Ocic (Office catholique international du cinéma).

L’idea di un film ispirato al testo di Matteo si era venuta sviluppando nella sua interiorità al punto che non poté più arginare il bisogno di comunicare a qualcuno questa sua clamorosa scelta. Pasolini, dunque, ne parlò con il fondatore della Pro Civitate, don Giovanni Rossi, che a sua volta incaricò una persona fidata di seguire il progetto: Lucio Caruso, giovane volontario della Pro Civitate, con trascorsi umanitari in Africa. Del progetto è informato chiaramente Alfredo Bini, il produttore dello scrittore, personaggio arguto ed erudito, che intuisce il potenziale di provocazione culturale dell’idea di Pasolini, ma anche la necessità di un via libera della Chiesa cattolica, soprattutto dopo le polemiche che hanno visto proprio Pasolini più volte processato per vilipendio alla religione. Pasolini è ben cosciente del fatto e si rivolge ancora a Lucio Caruso. A partire dal febbraio 1963 le sue visite alla Cittadella si fanno sempre più frequenti, mentre fra il 27 giugno e l’11 luglio 1963 Pasolini effettua un sopralluogo in quella parte di Palestina che fu testimone delle vicende terrene di Gesù Cristo, avvalendosi anche della consulenza di don Andrea Carraro, un esperto biblista. Quel viaggio avrà come esito un documentario straordinario: Itinerari evangelici in Palestina. Al suo ritorno, il regista deve solo superare un ultimo ostacolo: un sì del Vaticano. A questo punto della vicenda, compare un deus ex machina: il pugnace don Francesco Angelicchio, che tre anni prima nel 1960, era stato nominato, direttamente da papa Giovanni XXIII, consulente ecclesiastico del Centro cattolico cinematografico, vantando anche un passato addirittura nella Resistenza. Fu proprio questo prete che più volte si recò in segreteria di Stato a perorare la causa del film. Terminate le riprese de Il Vangelo secondo Matteo, don Francesco gli fece notare di aver tralasciato i miracoli di Gesù Cristo, a cominciare dal più grande: la risurrezione. Di conseguenza Pasolini tornò sul set e decise di girare le scene mancanti. Si arrivò così alla presentazione del film all’ edizione 1964 della mostra di Venezia, che si concluse con un autentico trionfo: il film conquistò infatti il Gran Premio della giuria, il riconoscimento della critica internazionale e dell’Ocic (Office catholique international du cinéma).

Un attore sindacalista attorniato da intellettuali e persone comuni

La scelta di Pasolini di tratteggiare un Cristo “poco cattolico”, almeno secondo l’immaginario e l’iconografia comune, lo conduce-al giudizio di chi scrive-ad una visione paradossalmente più vicina al verosimile. Se, stando alle cronache religiose, Gesù Cristo era praticamente un palestinese, buon senso suggerisce che non vantasse occhi cerulei e fluente chioma bionda o castano-chiaro, come poi la versione di Zeffirelli quasi quindici anni più tardi contribuì a fissare quasi indelebilmente nelle menti del pubblico. Pasolini con questo film dimostra di aver imparato la lezione di geografia.  Ma soprattutto, intuisce la natura tormentata del Cristo, la sua indomabile natura di asceta sempre pronto all’ azione sincera e clamorosa contro l’ipocrisia del mondo. Un Cristo insomma anche da questo punto di vista lontanissimo anni-luce da quello concepito da Zeffirelli, che, seppur interpretato dal valente Robert Powell, appare sempre inchiavardato ad atteggiamenti lacrimevoli e compassati, ad una gestualità a volte ingessata o comunque affettata. Il Cristo pasoliniano è un concentrato di dinamite esplosiva e sentenziosità tagliente, ha il piglio del guerriero e la brillantezza oratoria di un capo-popolo. D’altra parte, questo film celebra proprio il riscatto gentile degli sfruttati: i piani sequenza durante la predicazione del figlio di Dio, balzano agli occhi come i ritratti commoventi di un pittore come Antonio Mancini, celebre autore di un quadro formidabile come Prevetariello. Ma senza scomodare i paragoni con la storia dell’arte, si può molto più immediatamente riferirsi ai quartieri popolari del Sud d’Italia proprio di quegli anni, di quei bambini dall’infanzia mancata, costretti a marinare la scuola per lavorare ai fini del mantenimento della famiglia d’origine. Sono i bambini della Napoli post-bellica delle zone di Forcella, del rione Sanità a Napoli, di quartieri come lo Zen, il Cep a Palermo, oppure della Bari vecchia di qualche decennio fa. Se si tengono conto di queste considerazioni, si comprende agevolmente come la scelta di Pasolini dell’attore protagonista dovesse cadere sull’ allora sconosciuto catalano Enrique Irazoqui allora sindacalista diciannovenne, in Italia per cercare appoggi alla lotta contro il regime franchista, doppiato nel film da Enrico Maria Salerno. Di estrazione borghese, di padre spagnolo e madre italiana originaria di Salò, Irazoqui diviene sin da giovane un militante comunista e antifranchista che nel febbraio del 1964, all’età di 19 anni, è inviato dal sindacato universitario clandestino di Barcellona, di cui faceva parte, in Italia per cercare appoggi tra i grandi della cultura italiana, allo scopo di portarli in Spagna a tenere conferenze contro la dittatura nelle università.

Ma soprattutto, intuisce la natura tormentata del Cristo, la sua indomabile natura di asceta sempre pronto all’ azione sincera e clamorosa contro l’ipocrisia del mondo. Un Cristo insomma anche da questo punto di vista lontanissimo anni-luce da quello concepito da Zeffirelli, che, seppur interpretato dal valente Robert Powell, appare sempre inchiavardato ad atteggiamenti lacrimevoli e compassati, ad una gestualità a volte ingessata o comunque affettata. Il Cristo pasoliniano è un concentrato di dinamite esplosiva e sentenziosità tagliente, ha il piglio del guerriero e la brillantezza oratoria di un capo-popolo. D’altra parte, questo film celebra proprio il riscatto gentile degli sfruttati: i piani sequenza durante la predicazione del figlio di Dio, balzano agli occhi come i ritratti commoventi di un pittore come Antonio Mancini, celebre autore di un quadro formidabile come Prevetariello. Ma senza scomodare i paragoni con la storia dell’arte, si può molto più immediatamente riferirsi ai quartieri popolari del Sud d’Italia proprio di quegli anni, di quei bambini dall’infanzia mancata, costretti a marinare la scuola per lavorare ai fini del mantenimento della famiglia d’origine. Sono i bambini della Napoli post-bellica delle zone di Forcella, del rione Sanità a Napoli, di quartieri come lo Zen, il Cep a Palermo, oppure della Bari vecchia di qualche decennio fa. Se si tengono conto di queste considerazioni, si comprende agevolmente come la scelta di Pasolini dell’attore protagonista dovesse cadere sull’ allora sconosciuto catalano Enrique Irazoqui allora sindacalista diciannovenne, in Italia per cercare appoggi alla lotta contro il regime franchista, doppiato nel film da Enrico Maria Salerno. Di estrazione borghese, di padre spagnolo e madre italiana originaria di Salò, Irazoqui diviene sin da giovane un militante comunista e antifranchista che nel febbraio del 1964, all’età di 19 anni, è inviato dal sindacato universitario clandestino di Barcellona, di cui faceva parte, in Italia per cercare appoggi tra i grandi della cultura italiana, allo scopo di portarli in Spagna a tenere conferenze contro la dittatura nelle università. Nel suo viaggio italiano conosce Pietro Nenni, Giorgio La Pira, Vasco Pratolini, Giorgio Bassani, Elsa Morante e Pier Paolo Pasolini. Nonostante, poi con quest’ultimo avesse instaurato un ottimo rapporto personale, all’inizio fa resistenza all’ipotesi che sia lui a interpretare il Cristo nel film. Il motivo dell’iniziale rifiuto è appunto l’ideologia del giovane, per cui il giovane Enrique è convinto ad accettare proprio da Pier Paolo Pasolini, ma anche da Elsa Morante, dal produttore Alfredo Bini e dall’amico Giorgio Manacorda. La strategia di convincimento passa attraverso due espedienti: il suggerimento di fargli interpretare un Gesù “rosso”, dai marcati toni gramsciano-popolari e di sinistra; la dimostrazione che la paga che avrebbe ricevuto sarebbe stata un’ottima occasione per sostenere economicamente la causa del movimento clandestino antifranchista (alla quale difatti successivamente Irazouqui devolverà il compenso artistico). Ma dopo l’esperienza filmica con Pasolini la sua vita diventa ancora più avventurosa, perché rientrato successivamente in Spagna, è punito dal regime franchista per aver partecipato alla realizzazione di un film di “propaganda comunista”, e dopo ancora nel periodo compreso fra il 1969 al 1972 a Parigi, studia e si laurea in Economia, iniziando anche a lavorare a capo di un’azienda.

Nel suo viaggio italiano conosce Pietro Nenni, Giorgio La Pira, Vasco Pratolini, Giorgio Bassani, Elsa Morante e Pier Paolo Pasolini. Nonostante, poi con quest’ultimo avesse instaurato un ottimo rapporto personale, all’inizio fa resistenza all’ipotesi che sia lui a interpretare il Cristo nel film. Il motivo dell’iniziale rifiuto è appunto l’ideologia del giovane, per cui il giovane Enrique è convinto ad accettare proprio da Pier Paolo Pasolini, ma anche da Elsa Morante, dal produttore Alfredo Bini e dall’amico Giorgio Manacorda. La strategia di convincimento passa attraverso due espedienti: il suggerimento di fargli interpretare un Gesù “rosso”, dai marcati toni gramsciano-popolari e di sinistra; la dimostrazione che la paga che avrebbe ricevuto sarebbe stata un’ottima occasione per sostenere economicamente la causa del movimento clandestino antifranchista (alla quale difatti successivamente Irazouqui devolverà il compenso artistico). Ma dopo l’esperienza filmica con Pasolini la sua vita diventa ancora più avventurosa, perché rientrato successivamente in Spagna, è punito dal regime franchista per aver partecipato alla realizzazione di un film di “propaganda comunista”, e dopo ancora nel periodo compreso fra il 1969 al 1972 a Parigi, studia e si laurea in Economia, iniziando anche a lavorare a capo di un’azienda.  Tuttavia, anche questo ruolo, però, è in contrasto con la sua ideologia, per cui sentendosi non gratificato, lascia il lavoro dopo solo cinque mesi. Successivamente ancora, negli Stati Uniti, prende una seconda laurea in Letteratura spagnola e nel 1976 inizia ad insegnare questa materia nelle università statunitensi. Quello che è stato il volto del Cristo pasoliniano, è passato alla storia anche per un altro particolare: Enrique Irazoqui è stato ed è un grandissimo scacchista, poiché sin da bambino diventa un competente giocatore, riuscendo persino a battere, nel 1968, Marcel Duchamp, numero tre della squadra olimpica francese. L’Italia gli è rimasta nel cuore, al punto che nel giugno del 2011 torna in Italia per andare a Matera, invitato per una mostra dedicata a Pier Paolo Pasolini, e in quella occasione riceve la cittadinanza onoraria dalla città. Lontano anche dalle aule universitarie, da anni vive a Cadaqués, cittadina diventata famosa per i tornei di scacchi da lui organizzati tra campioni, come Vladimir Kramnik, contro i computer, e per essere stato soggiorno di artisti come Salvador Dalí, Pablo Picasso e Federico García Lorca. Accanto a questo attore all’epoca sconosciuto ma eccezionale per intensità e interpretazione, fanno la loro comparsa attori scelti fra la popolazione locale contadina, volti anonimi eppure indimenticabili, perché quasi scolpiti nella pietra, cui poteva anche mancare la parola per l’espressività delle fattezze, gli sguardi scrutatori, le bocche serrate. Veri e proprio attori candidabili per un grandissimo film muto, uomini e donne che non si esclude potessero piacere ad un Carl Theodor Dreyer, indimenticabile autore de La passione di Giovanna D’Arco, un gioiello immortale della cinematografia muta. Che dire poi del vezzo di Pasolini di far coesistere questi sconosciuti con alcuni intellettuali di fama come Natalia Ginzburg, Alfonso Gatto ed Enzo Siciliano, oltre al solito Ninetto Davoli? Una genialata: un gioco meta-artistico dove Pasolini metaforizza la commistione fra cultura alta e cultura bassa, attraverso la fusione di un cast impensabile per qualsiasi regista dell’epoca e forse anche di oggi. Una considerazione a parte la merita la scelta di Pasolini di far recitare la madre Susanna per interpretare la Madonna anziana. Qui-lo si afferma con sincerità e senza esagerazione-siamo di fronte ad una sorta di premonizione, se si pensa al semplice fatto che quando nel novembre del 1975 Pasolini verrà barbaramente ucciso, proprio lui-stando alla testimonianza di Pino Pelosi- invocherà, morente, l’amatissima madre.

Tuttavia, anche questo ruolo, però, è in contrasto con la sua ideologia, per cui sentendosi non gratificato, lascia il lavoro dopo solo cinque mesi. Successivamente ancora, negli Stati Uniti, prende una seconda laurea in Letteratura spagnola e nel 1976 inizia ad insegnare questa materia nelle università statunitensi. Quello che è stato il volto del Cristo pasoliniano, è passato alla storia anche per un altro particolare: Enrique Irazoqui è stato ed è un grandissimo scacchista, poiché sin da bambino diventa un competente giocatore, riuscendo persino a battere, nel 1968, Marcel Duchamp, numero tre della squadra olimpica francese. L’Italia gli è rimasta nel cuore, al punto che nel giugno del 2011 torna in Italia per andare a Matera, invitato per una mostra dedicata a Pier Paolo Pasolini, e in quella occasione riceve la cittadinanza onoraria dalla città. Lontano anche dalle aule universitarie, da anni vive a Cadaqués, cittadina diventata famosa per i tornei di scacchi da lui organizzati tra campioni, come Vladimir Kramnik, contro i computer, e per essere stato soggiorno di artisti come Salvador Dalí, Pablo Picasso e Federico García Lorca. Accanto a questo attore all’epoca sconosciuto ma eccezionale per intensità e interpretazione, fanno la loro comparsa attori scelti fra la popolazione locale contadina, volti anonimi eppure indimenticabili, perché quasi scolpiti nella pietra, cui poteva anche mancare la parola per l’espressività delle fattezze, gli sguardi scrutatori, le bocche serrate. Veri e proprio attori candidabili per un grandissimo film muto, uomini e donne che non si esclude potessero piacere ad un Carl Theodor Dreyer, indimenticabile autore de La passione di Giovanna D’Arco, un gioiello immortale della cinematografia muta. Che dire poi del vezzo di Pasolini di far coesistere questi sconosciuti con alcuni intellettuali di fama come Natalia Ginzburg, Alfonso Gatto ed Enzo Siciliano, oltre al solito Ninetto Davoli? Una genialata: un gioco meta-artistico dove Pasolini metaforizza la commistione fra cultura alta e cultura bassa, attraverso la fusione di un cast impensabile per qualsiasi regista dell’epoca e forse anche di oggi. Una considerazione a parte la merita la scelta di Pasolini di far recitare la madre Susanna per interpretare la Madonna anziana. Qui-lo si afferma con sincerità e senza esagerazione-siamo di fronte ad una sorta di premonizione, se si pensa al semplice fatto che quando nel novembre del 1975 Pasolini verrà barbaramente ucciso, proprio lui-stando alla testimonianza di Pino Pelosi- invocherà, morente, l’amatissima madre.

La riscoperta del Sud che recita insieme agli attori

Fra i tanti aspetti del film che meritano di essere rimarcati, vi è la scelta dell’ambientazione delle vicende narrate. Un aspetto che non si spiega con esigenze freddamente scenografiche, ma che rivela la presenza di un messaggio profondo che Pasolini intende lanciare all’ intera civiltà occidentale. In una fase storica nella quale l’Italia borghese e piccolo-borghese conosce i frutti post-bellici del consumo di massa, l’esplodere della spensieratezza del boom economico, fatta di frigoriferi e nuove forme di intrattenimento, l’arretratezza del sud appare come un problema di cui non parlare troppo, da accantonare come la polvere sotto il tappeto, un luogo da “coprire”. All’epoca dei governi democristiani, qualche autorità politica parlò di “Matera, vergogna d’Italia”, a conferma delle difficoltà di affrontare questioni che già con l’unità d’Italia avrebbero meritato ben altre risposte sociali. Pasolini, invece, ritraendo questa città della Basilicata, ne aveva già intravisto all’epoca il fascino ieratico delle gravine, la sua naturale conformazione geologica votata a custodire quel “sacro” messo al bando dalla civiltà del progresso: un modo elegante e silenzioso per dirci che se “Dio è in ogni luogo”, questo valeva anche e soprattutto per Matera. Se si pensa poi che al 1964 risale uno scritto del filosofo francese di orientamento cattolico Gabriel Marcel, intitolato Il sacro nell’età della tecnica, s’intuisce come Pasolini fosse anche a sua stessa insaputa nel pieno di un dibattito culturale di altissimo livello, incardinato su questioni antropologiche cruciali e ben al di là dell’opinionismo politico-ideologico, cui tuttavia non mancava di spiccare per l’originalità delle sue posizioni. Forse, lo stesso riconoscimento a più di 50 anni di distanza a questa città della Basilicata di “Città della cultura” nel gennaio 2019, appare come una delle tante premonizioni pasoliniane, all’epoca passata praticamente sotto il più completo silenzio. Ma non vi è solo Matera e le sue gravine a recitare nel film di Pasolini, bensì tante altre località meridionali, di cui si perdono le inevitabili differenze grazie ad un montaggio lirico capace di sfumarle l’una nell’altra: il cortile interno del Castello di Gioia del Colle, location per la danza di Salomè; Barile e Lagopesole (la scena del sinedrio è girata nel cortile interno del Castello di Lagopesole), i Sassi di Matera (trasformati in Gerusalemme);la Calabria, in particolare a Cutro e Le Castella; il Lazio, in particolare a Chia (frazione di Soriano nel Cimino, Viterbo); la Puglia, in particolare a Ginosa nella Gravina, Massafra (trasformata in alcuni luoghi della Palestina), Manduria, Castel del Monte (la cacciata dal tempio, con i sacerdoti che assistono agli eventi), Gioia del Colle (in quest’ultima località il regista girò l’episodio di Erode e Salomè, ambientato nel castello, con la danza di Salomè che si svolge nell’ala nord della corte del castello stesso), Santeramo in Colle (l’annunciazione, parte del discorso delle beatitudini, l’avvicinamento a Gerusalemme);la Sicilia, in particolare la valle dell’Etna (tentazioni nel deserto). Basterebbe questa sequenza di località, ricattate artisticamente dalle intuizione di Pasolini, per parlare di una sintonia evidente fra il regista e il sud negletto dell’Italia prossima ventura votata al consumismo. Eppure, è doveroso rimarcare ancora un altro elemento che dimostra la capacità di Pasolini di guardare il sud “dal di dentro”: la sottolineatura musicale di alcune scene (con protagonisti poveri, sfruttati e derelitti) con brani blues-gospel. Una trovata che appare anticipare quanti nella musica degli anni settanta e ottanta in Europa e in Italia hanno parlato di “world music”, di aree geografiche lontane ma accomunate dalla stessa sensibilità musicale, in una parola: dei tanti “sud” che si trovano uniti in una grande, immensa anima sonora. Un’ altro, stupefacente particolare che contribuisce a distanza di decenni di avere un quadro più completo di questa pellicola cinematografica e del suo quasi inesauribile significato estetico.

Valore dell’opera

Sulla religiosità inconfessata o inconsapevole di Pasolini molto si è scritto e spesso con giudizi poco sereni. Se da una parte, infatti, lo scrittore di Ragazzi di vita è stato il bersaglio preferito della frange politiche della destra più bigotta e più o meno apertamente fascista, dall’altra non si deve tacere la diffidenza con cui è stato sempre considerato non solo dagli organi del Partito Comunista italiano, nonché da esponenti ufficiali della cultura marxista, spesso operanti nel campo della critica letteraria. Si pensi, ad esempio, alle divergenze dichiarate di un letterato come Edoardo Sanguineti nei confronti proprio di Pasolini su temi come il passato contadino e di come esso debba essere considerato. Rimane il fatto che questo Vangelo secondo Matteo esprime tutto il fascino che la figura del Cristo esercita su un ateo/agnostico come Pasolini, che rivela, suo malgrado, di essere sospeso nelle orbite della ricerca di un Sacro “deconfessionalizzato”, spoglio delle sovrastrutture ipocrite della religione troppo incline alla gestione del mondo e quindi “desacralizzata”. Un film per non credenti, certamente. Ma anche un film per pseudo-credenti, per quanti s’impigriscono in una visione troppo consolatoria del Cristo, annacquando la tensione struggente fra umano e divino che la sintesi cristica ha tragicamente rappresentato per l’intera umanità. Per questo è stuzzicante pensare che in soccorso di Pasolini, corra papa Benedetto XVI(per tutti papa Ratzinger) che qualche anno fa dichiarò che gli atei autentici e in buona fede fossero più vicini a Dio di quanto non lo siano i falsi credenti. Una rassicurazione efficace per quanti, appunto, confidano più nel papa che nel Cristo.

Post Views:

4.516

Come già ebbe modo di dimostrare in un film dedicato alla vicenda di Aldo Moro, quel magnifico Buon giorno, notte del 2003 che all’ epoca suscitò non poche polemiche, Marco Bellocchio anche in questo caso sciorina un cinema che strega per la capacità di miscelare realtà e sogno, crudezza del quotidiano e abbandono onirico, il tutto a rimarcare il travaglio inconsolabile del protagonista, quel Tommaso Buscetta sopravvissuto alle morti atroci dei suoi familiari, agli agguati dei suoi nemici, in ultima analisi, a se stesso.

Come già ebbe modo di dimostrare in un film dedicato alla vicenda di Aldo Moro, quel magnifico Buon giorno, notte del 2003 che all’ epoca suscitò non poche polemiche, Marco Bellocchio anche in questo caso sciorina un cinema che strega per la capacità di miscelare realtà e sogno, crudezza del quotidiano e abbandono onirico, il tutto a rimarcare il travaglio inconsolabile del protagonista, quel Tommaso Buscetta sopravvissuto alle morti atroci dei suoi familiari, agli agguati dei suoi nemici, in ultima analisi, a se stesso.

Allo stesso modo, esattamente come nella pellicola del 2003, anche ne Il traditore si gioca sagacemente sul filo della contiguità della fiction e della realtà storica, grazie all’ espediente di incastonare nelle sequenze girate dagli attori alcuni spezzoni di repertorio, con il risultato finale di sbattere in faccia allo spettatore una fusione perfetta fra “storia romanzata” e “storia reale”, una sorta di “documentarismo lirico” nel quale si invera uno slancio creativo che non ha nulla di ovattato, ma che sfuma in maniera convincente nelle maglie immodificabili del dato di realtà. Un film, dunque, depurato dal didascalismo e dalle derive caricaturali, con una premura ai dettagli della ricostruzione storica che lo collocano in un posto d’onore nelle cineteche più raffinate, qualora si decidesse di mostrare ai posteri esempi credibili di cosa siano stati i fatti di mafia agli inizi degli anni ottanta in Italia, anche solo per aver riprodotto le atmosfere lugubri dell’aula bunker di Palermo, teatro del celebre maxiprocesso celebrato più di trent’anni fa, nonché luogo sinistro dove albergavano e si muovevano mefistofeliche star del crimine organizzato.

Allo stesso modo, esattamente come nella pellicola del 2003, anche ne Il traditore si gioca sagacemente sul filo della contiguità della fiction e della realtà storica, grazie all’ espediente di incastonare nelle sequenze girate dagli attori alcuni spezzoni di repertorio, con il risultato finale di sbattere in faccia allo spettatore una fusione perfetta fra “storia romanzata” e “storia reale”, una sorta di “documentarismo lirico” nel quale si invera uno slancio creativo che non ha nulla di ovattato, ma che sfuma in maniera convincente nelle maglie immodificabili del dato di realtà. Un film, dunque, depurato dal didascalismo e dalle derive caricaturali, con una premura ai dettagli della ricostruzione storica che lo collocano in un posto d’onore nelle cineteche più raffinate, qualora si decidesse di mostrare ai posteri esempi credibili di cosa siano stati i fatti di mafia agli inizi degli anni ottanta in Italia, anche solo per aver riprodotto le atmosfere lugubri dell’aula bunker di Palermo, teatro del celebre maxiprocesso celebrato più di trent’anni fa, nonché luogo sinistro dove albergavano e si muovevano mefistofeliche star del crimine organizzato. Ma come lo stesso Buscetta ha sempre avuto modo di precisare, a tradire gli ideali di Cosa Nostra non è stato lui, bensì proprio gli uomini da lui segnalati all’ autorità, motivo per cui egli ha sempre ribadito di non ritenersi un “pentito”, perché nel suo intimo non ha mai ritenuto di abbandonare gli ideali di una mafia che in mano ai Corleonesi di Totò Riina non era ormai più quella conosciuta in gioventù, perchè dimentica di un codice inviolabile su cui fondare la propria onorablità. Qui, dunque, si avverte l’emergenza di un dilemma: Si può considerare “traditore” chi prende semplicemente atto della fine di un’esperienza totalizzante della propria vita, avendoci creduto fino in fondo? Si può considerare “traditore” chi preferisce in ultimo uscire allo scoperto per il semplice motivo che non ha più senso continuare una commedia dove attori, regista e pubblico sanno di partecipare ad uno spettacolo in cui non credono neanche i principali artefici? Oppure, al contrario, l’atto del “tradire” è l’ultimo colpo di coda di una morale che si ribella all’ ipocrisia del crimine, o, nel piccolo grigiore delle nostre esistenze, alla recita costante imposta dalla società? Forse, la risposta, è negli occhi malinconici e ironici, oltre che nel sorriso a mezza bocca, del Buscetta che portiamo dentro noi tutti. Nessuno escluso.

Ma come lo stesso Buscetta ha sempre avuto modo di precisare, a tradire gli ideali di Cosa Nostra non è stato lui, bensì proprio gli uomini da lui segnalati all’ autorità, motivo per cui egli ha sempre ribadito di non ritenersi un “pentito”, perché nel suo intimo non ha mai ritenuto di abbandonare gli ideali di una mafia che in mano ai Corleonesi di Totò Riina non era ormai più quella conosciuta in gioventù, perchè dimentica di un codice inviolabile su cui fondare la propria onorablità. Qui, dunque, si avverte l’emergenza di un dilemma: Si può considerare “traditore” chi prende semplicemente atto della fine di un’esperienza totalizzante della propria vita, avendoci creduto fino in fondo? Si può considerare “traditore” chi preferisce in ultimo uscire allo scoperto per il semplice motivo che non ha più senso continuare una commedia dove attori, regista e pubblico sanno di partecipare ad uno spettacolo in cui non credono neanche i principali artefici? Oppure, al contrario, l’atto del “tradire” è l’ultimo colpo di coda di una morale che si ribella all’ ipocrisia del crimine, o, nel piccolo grigiore delle nostre esistenze, alla recita costante imposta dalla società? Forse, la risposta, è negli occhi malinconici e ironici, oltre che nel sorriso a mezza bocca, del Buscetta che portiamo dentro noi tutti. Nessuno escluso.

Una città miracolosamente sopravvissuta ai fasti militari di Sparta(di cui era colonia), un ladro in fuga e un visionario sempre sul piede di entrare in una casa di cura sono i centri focali della storia narrata da Sergio Rubini nella pellicola intitolata Il grande Spirito, prodotta da Fandango, Rai cinema e Apulia Film Commission. La città è Taranto, il fuggitivo è Tonino, per il mondo criminale “barboncino”( Sergio Rubini), il folle è Renato( Rocco Papaleo). Con l’espediente classico dell’imprevisto che sovverte i piani dell’astuto Tonino, capace di gabbare i suoi stessi compagni di rapina, prende avvio questa vicenda surreale e umana insieme. Se non fosse per l’intonazione regionale e l’inevitabile inflessione dialettale votata alla comicità involontaria, si potrebbe parlare di un film stucchevolmente impegnato, di quelli girati da registi che mettono soggezione con citazioni ai limiti della comprensibilità umana.

Una città miracolosamente sopravvissuta ai fasti militari di Sparta(di cui era colonia), un ladro in fuga e un visionario sempre sul piede di entrare in una casa di cura sono i centri focali della storia narrata da Sergio Rubini nella pellicola intitolata Il grande Spirito, prodotta da Fandango, Rai cinema e Apulia Film Commission. La città è Taranto, il fuggitivo è Tonino, per il mondo criminale “barboncino”( Sergio Rubini), il folle è Renato( Rocco Papaleo). Con l’espediente classico dell’imprevisto che sovverte i piani dell’astuto Tonino, capace di gabbare i suoi stessi compagni di rapina, prende avvio questa vicenda surreale e umana insieme. Se non fosse per l’intonazione regionale e l’inevitabile inflessione dialettale votata alla comicità involontaria, si potrebbe parlare di un film stucchevolmente impegnato, di quelli girati da registi che mettono soggezione con citazioni ai limiti della comprensibilità umana. Ma questo film arriva in tutta la sua carica di suggestioni solo dopo lo scorrere dei primi titoli di coda, quando appunto gli effetti della semiseriosità sono svaniti come i fumi di un’ubriacatura fugace e lo spettatore rimane inchiodato alla sedia in preda a ciò che Pirandello non avrebbe esitato a definire “umorismo”, cioè riflessione seria su quanto prima aveva strappato una risata. L’opera di Rubini è una sorta di piccola summa del cinema made in Puglia, nella quale è possibile riconoscere le ambientazioni grottesche tratteggiate comicamente in pellicole come La capa gira di Alessandro Piva, che già negli anni novanta ebbe il merito di far conoscere al grande pubblico l’atmosfera filibustiera di Bari vecchia grazie a eccezionali maschere attoriali (una su tutte, quella di Dante Marmone); ma nella quale si può anche scovare la citazione colta e rivisitata del grande cinema italiano, come nella sequenza del bacio consumato fra Renato e una casalinga-prostituta sul terrazzo imbiancato dalle lenzuola sventolanti dallo stabile semiabitato teatro di tutta la vicenda, omaggio in salsa pugliese alla celebre rincorsa amorosa fra la Loren e Mastroianni in Una giornata particolare di Ettore Scola.

Ma questo film arriva in tutta la sua carica di suggestioni solo dopo lo scorrere dei primi titoli di coda, quando appunto gli effetti della semiseriosità sono svaniti come i fumi di un’ubriacatura fugace e lo spettatore rimane inchiodato alla sedia in preda a ciò che Pirandello non avrebbe esitato a definire “umorismo”, cioè riflessione seria su quanto prima aveva strappato una risata. L’opera di Rubini è una sorta di piccola summa del cinema made in Puglia, nella quale è possibile riconoscere le ambientazioni grottesche tratteggiate comicamente in pellicole come La capa gira di Alessandro Piva, che già negli anni novanta ebbe il merito di far conoscere al grande pubblico l’atmosfera filibustiera di Bari vecchia grazie a eccezionali maschere attoriali (una su tutte, quella di Dante Marmone); ma nella quale si può anche scovare la citazione colta e rivisitata del grande cinema italiano, come nella sequenza del bacio consumato fra Renato e una casalinga-prostituta sul terrazzo imbiancato dalle lenzuola sventolanti dallo stabile semiabitato teatro di tutta la vicenda, omaggio in salsa pugliese alla celebre rincorsa amorosa fra la Loren e Mastroianni in Una giornata particolare di Ettore Scola. Elementi, questi, che impreziosiscono senza barocchismi posticci l’impresa di Rubini di mettere in scena una storia romanzata ma tuttavia credibile nei drammi personali e in quelli pubblici del disastro ambientale della Taranto martoriata dai fumi letali della siderurgia, il tutto nel sottofondo costante di un’ironia dai picchi irresistibili, che provengono dalle viscere dei protagonisti stessi e che spiazzano lo spettatore per la crudezza delle verità urlate.

Elementi, questi, che impreziosiscono senza barocchismi posticci l’impresa di Rubini di mettere in scena una storia romanzata ma tuttavia credibile nei drammi personali e in quelli pubblici del disastro ambientale della Taranto martoriata dai fumi letali della siderurgia, il tutto nel sottofondo costante di un’ironia dai picchi irresistibili, che provengono dalle viscere dei protagonisti stessi e che spiazzano lo spettatore per la crudezza delle verità urlate. Se la critica cinematografica avesse da discutere su come e quando Rubini abbia realmente raggiunto la sua maturità di regista, non potrebbe, quindi, ignorare la portata di questo film, dove l’asciuttezza quasi ieratica della fotografia di Michele D’Attanasio(mirabolante nel ritrarre il nitore dei tramonti sulle ciminiere svettanti dell’ex-Ilva, in un contrasto sublime fra organico e meccanico) si fonde con una sceneggiatura pionieristica sul piano linguistico(una sorta di koinè dialettale molto appiattita sul barese ma meritevolmente lontana dagli stereotipi fuorvianti di Lino Banfi)nonostante ci sia aspetti (per ovvie ragioni di ambientazione narrativa) il dialetto tarantino, con interpretazioni attoriali proibitive per molti attori nazionali: soprattutto la performance dello scanzonato Rocco Papaleo, a nostro avviso, rivela la statura del grandissimo attore drammatico, un’interpretazione che per intensità emotiva ricorda quella di Ciccio Ingrassia in Amarcord, film di Fellini nel quale s’intuirono le inespresse potenzialità di quella che rimase per sempre soltanto la spalla di Franco Franchi.

Se la critica cinematografica avesse da discutere su come e quando Rubini abbia realmente raggiunto la sua maturità di regista, non potrebbe, quindi, ignorare la portata di questo film, dove l’asciuttezza quasi ieratica della fotografia di Michele D’Attanasio(mirabolante nel ritrarre il nitore dei tramonti sulle ciminiere svettanti dell’ex-Ilva, in un contrasto sublime fra organico e meccanico) si fonde con una sceneggiatura pionieristica sul piano linguistico(una sorta di koinè dialettale molto appiattita sul barese ma meritevolmente lontana dagli stereotipi fuorvianti di Lino Banfi)nonostante ci sia aspetti (per ovvie ragioni di ambientazione narrativa) il dialetto tarantino, con interpretazioni attoriali proibitive per molti attori nazionali: soprattutto la performance dello scanzonato Rocco Papaleo, a nostro avviso, rivela la statura del grandissimo attore drammatico, un’interpretazione che per intensità emotiva ricorda quella di Ciccio Ingrassia in Amarcord, film di Fellini nel quale s’intuirono le inespresse potenzialità di quella che rimase per sempre soltanto la spalla di Franco Franchi. Una trama rocambolesca ambientata in un paesaggio urbano a metà fra Beirut e Scampia, ma interamente girata dentro uno stabile scalcinato e semideserto, dove gli abitanti sbucano dalle abitazioni come i vermi meccanici delle mele-giocattolo, solo per prendere un po’ d’aria e procurarsi il cibo, muovendosi nei meandri ipnotici, oscuri e malinconici di quello che appare un rompicapo edilizio alla Escher, dove l’enigmicità del percorso è già dal sola il ritratto inesorabile della prigionia interiore che attanaglia i suoi abitanti.

Una trama rocambolesca ambientata in un paesaggio urbano a metà fra Beirut e Scampia, ma interamente girata dentro uno stabile scalcinato e semideserto, dove gli abitanti sbucano dalle abitazioni come i vermi meccanici delle mele-giocattolo, solo per prendere un po’ d’aria e procurarsi il cibo, muovendosi nei meandri ipnotici, oscuri e malinconici di quello che appare un rompicapo edilizio alla Escher, dove l’enigmicità del percorso è già dal sola il ritratto inesorabile della prigionia interiore che attanaglia i suoi abitanti.  Ma il valore del film consiste anche nella crudezza di sottofondo mai abbandonata dal regista, con un finale che evita accuratamente la soluzione strappalacrime, optando invece per la meraviglia dell’imprevisto( alla fine Il Grande spirito si rivela) e lo smarrimento di fronte alla tragedia, che non cambia totalmente la condotta morale dei personaggi (Tonino non lascerà il malloppo, ma imparerà a pensare anche agli altri), ma ne fa intravedere gli impercettibili mutamenti interiori. Spesso, la critica abusa con espressioni quali “poesia”, “arte”, “lirismo” per encomiare un’opera capace di entusiasmare il suo occasionale fruitore, scandendo così nella scontatezza dello stereotipo che, al netto delle valutazioni, non dice nulla di credibile sull’opera di cui s’intende discettare. Nel caso del film di Rubini, al contrario, l’uso di queste parole rivela un suo fondamento, anche solo per la semplice osservazione che nelle arti figurative c’è stata la cosiddetta “arte industriale”, capace di sublimare ingranaggi e pannelli metallici nell’ empireo dell’immaginazione umana, nonché di stravolgere la brutalità degli usi produttivi in vere e proprie dimensioni metafisiche.

Ma il valore del film consiste anche nella crudezza di sottofondo mai abbandonata dal regista, con un finale che evita accuratamente la soluzione strappalacrime, optando invece per la meraviglia dell’imprevisto( alla fine Il Grande spirito si rivela) e lo smarrimento di fronte alla tragedia, che non cambia totalmente la condotta morale dei personaggi (Tonino non lascerà il malloppo, ma imparerà a pensare anche agli altri), ma ne fa intravedere gli impercettibili mutamenti interiori. Spesso, la critica abusa con espressioni quali “poesia”, “arte”, “lirismo” per encomiare un’opera capace di entusiasmare il suo occasionale fruitore, scandendo così nella scontatezza dello stereotipo che, al netto delle valutazioni, non dice nulla di credibile sull’opera di cui s’intende discettare. Nel caso del film di Rubini, al contrario, l’uso di queste parole rivela un suo fondamento, anche solo per la semplice osservazione che nelle arti figurative c’è stata la cosiddetta “arte industriale”, capace di sublimare ingranaggi e pannelli metallici nell’ empireo dell’immaginazione umana, nonché di stravolgere la brutalità degli usi produttivi in vere e proprie dimensioni metafisiche.

Proprio questo, in ultima analisi, è forse il più grande risultato raggiunto da Rubini in termini di estetica cinematografica: aver trasformato travi di cemento e tralicci d’acciaio in rami di una grande foresta immateriale e invitta, dove il soffio delle speranze umane, della potenza del Sacro stesso, può soffiare sulla condizione umana. Qualunque sia il suo corso e il suo inesorabile destino.

Proprio questo, in ultima analisi, è forse il più grande risultato raggiunto da Rubini in termini di estetica cinematografica: aver trasformato travi di cemento e tralicci d’acciaio in rami di una grande foresta immateriale e invitta, dove il soffio delle speranze umane, della potenza del Sacro stesso, può soffiare sulla condizione umana. Qualunque sia il suo corso e il suo inesorabile destino.

Diretta nel 1964, la pellicola indugia in una chiave di lettura assolutamente non oleografica, contribuendo alla ripresa delle non del tutto dissipate polemiche per le accuse di vilipendio della religione e per i forti interventi di censura che avevano condizionato l’uscita dell’episodio de La ricotta, inserito nel film Ro.Go.Pa.G., riproponendo in maniera fedele Il Vangelo di Matteo della vita di Gesù Cristo: dall’annunciazione a Maria della nascita del figlio di Dio, al matrimonio con Giuseppe e la fuga in Egitto per sfuggire ad Erode ed alla strage degli innocenti, dagli inizi della predicazione, alle prove nel deserto, dai miracoli fino al processo presieduto da Ponzio Pilato, dalla condanna alla crocifissione fino alla resurrezione. Un’opera che presenta vicende realizzative anch’esse assai curiose, che vale la pena ricordare e che probabilmente contribuiscono a ricomporre il quadro generale dell’opera ai fini di un vaglio critico.

Diretta nel 1964, la pellicola indugia in una chiave di lettura assolutamente non oleografica, contribuendo alla ripresa delle non del tutto dissipate polemiche per le accuse di vilipendio della religione e per i forti interventi di censura che avevano condizionato l’uscita dell’episodio de La ricotta, inserito nel film Ro.Go.Pa.G., riproponendo in maniera fedele Il Vangelo di Matteo della vita di Gesù Cristo: dall’annunciazione a Maria della nascita del figlio di Dio, al matrimonio con Giuseppe e la fuga in Egitto per sfuggire ad Erode ed alla strage degli innocenti, dagli inizi della predicazione, alle prove nel deserto, dai miracoli fino al processo presieduto da Ponzio Pilato, dalla condanna alla crocifissione fino alla resurrezione. Un’opera che presenta vicende realizzative anch’esse assai curiose, che vale la pena ricordare e che probabilmente contribuiscono a ricomporre il quadro generale dell’opera ai fini di un vaglio critico. L’idea di un film ispirato al testo di Matteo si era venuta sviluppando nella sua interiorità al punto che non poté più arginare il bisogno di comunicare a qualcuno questa sua clamorosa scelta. Pasolini, dunque, ne parlò con il fondatore della Pro Civitate, don Giovanni Rossi, che a sua volta incaricò una persona fidata di seguire il progetto: Lucio Caruso, giovane volontario della Pro Civitate, con trascorsi umanitari in Africa. Del progetto è informato chiaramente Alfredo Bini, il produttore dello scrittore, personaggio arguto ed erudito, che intuisce il potenziale di provocazione culturale dell’idea di Pasolini, ma anche la necessità di un via libera della Chiesa cattolica, soprattutto dopo le polemiche che hanno visto proprio Pasolini più volte processato per vilipendio alla religione. Pasolini è ben cosciente del fatto e si rivolge ancora a Lucio Caruso. A partire dal febbraio 1963 le sue visite alla Cittadella si fanno sempre più frequenti, mentre fra il 27 giugno e l’11 luglio 1963 Pasolini effettua un sopralluogo in quella parte di Palestina che fu testimone delle vicende terrene di Gesù Cristo, avvalendosi anche della consulenza di don Andrea Carraro, un esperto biblista. Quel viaggio avrà come esito un documentario straordinario: Itinerari evangelici in Palestina. Al suo ritorno, il regista deve solo superare un ultimo ostacolo: un sì del Vaticano. A questo punto della vicenda, compare un deus ex machina: il pugnace don Francesco Angelicchio, che tre anni prima nel 1960, era stato nominato, direttamente da papa Giovanni XXIII, consulente ecclesiastico del Centro cattolico cinematografico, vantando anche un passato addirittura nella Resistenza. Fu proprio questo prete che più volte si recò in segreteria di Stato a perorare la causa del film. Terminate le riprese de Il Vangelo secondo Matteo, don Francesco gli fece notare di aver tralasciato i miracoli di Gesù Cristo, a cominciare dal più grande: la risurrezione. Di conseguenza Pasolini tornò sul set e decise di girare le scene mancanti. Si arrivò così alla presentazione del film all’ edizione 1964 della mostra di Venezia, che si concluse con un autentico trionfo: il film conquistò infatti il Gran Premio della giuria, il riconoscimento della critica internazionale e dell’Ocic (Office catholique international du cinéma).

L’idea di un film ispirato al testo di Matteo si era venuta sviluppando nella sua interiorità al punto che non poté più arginare il bisogno di comunicare a qualcuno questa sua clamorosa scelta. Pasolini, dunque, ne parlò con il fondatore della Pro Civitate, don Giovanni Rossi, che a sua volta incaricò una persona fidata di seguire il progetto: Lucio Caruso, giovane volontario della Pro Civitate, con trascorsi umanitari in Africa. Del progetto è informato chiaramente Alfredo Bini, il produttore dello scrittore, personaggio arguto ed erudito, che intuisce il potenziale di provocazione culturale dell’idea di Pasolini, ma anche la necessità di un via libera della Chiesa cattolica, soprattutto dopo le polemiche che hanno visto proprio Pasolini più volte processato per vilipendio alla religione. Pasolini è ben cosciente del fatto e si rivolge ancora a Lucio Caruso. A partire dal febbraio 1963 le sue visite alla Cittadella si fanno sempre più frequenti, mentre fra il 27 giugno e l’11 luglio 1963 Pasolini effettua un sopralluogo in quella parte di Palestina che fu testimone delle vicende terrene di Gesù Cristo, avvalendosi anche della consulenza di don Andrea Carraro, un esperto biblista. Quel viaggio avrà come esito un documentario straordinario: Itinerari evangelici in Palestina. Al suo ritorno, il regista deve solo superare un ultimo ostacolo: un sì del Vaticano. A questo punto della vicenda, compare un deus ex machina: il pugnace don Francesco Angelicchio, che tre anni prima nel 1960, era stato nominato, direttamente da papa Giovanni XXIII, consulente ecclesiastico del Centro cattolico cinematografico, vantando anche un passato addirittura nella Resistenza. Fu proprio questo prete che più volte si recò in segreteria di Stato a perorare la causa del film. Terminate le riprese de Il Vangelo secondo Matteo, don Francesco gli fece notare di aver tralasciato i miracoli di Gesù Cristo, a cominciare dal più grande: la risurrezione. Di conseguenza Pasolini tornò sul set e decise di girare le scene mancanti. Si arrivò così alla presentazione del film all’ edizione 1964 della mostra di Venezia, che si concluse con un autentico trionfo: il film conquistò infatti il Gran Premio della giuria, il riconoscimento della critica internazionale e dell’Ocic (Office catholique international du cinéma). Ma soprattutto, intuisce la natura tormentata del Cristo, la sua indomabile natura di asceta sempre pronto all’ azione sincera e clamorosa contro l’ipocrisia del mondo. Un Cristo insomma anche da questo punto di vista lontanissimo anni-luce da quello concepito da Zeffirelli, che, seppur interpretato dal valente Robert Powell, appare sempre inchiavardato ad atteggiamenti lacrimevoli e compassati, ad una gestualità a volte ingessata o comunque affettata. Il Cristo pasoliniano è un concentrato di dinamite esplosiva e sentenziosità tagliente, ha il piglio del guerriero e la brillantezza oratoria di un capo-popolo. D’altra parte, questo film celebra proprio il riscatto gentile degli sfruttati: i piani sequenza durante la predicazione del figlio di Dio, balzano agli occhi come i ritratti commoventi di un pittore come Antonio Mancini, celebre autore di un quadro formidabile come Prevetariello. Ma senza scomodare i paragoni con la storia dell’arte, si può molto più immediatamente riferirsi ai quartieri popolari del Sud d’Italia proprio di quegli anni, di quei bambini dall’infanzia mancata, costretti a marinare la scuola per lavorare ai fini del mantenimento della famiglia d’origine. Sono i bambini della Napoli post-bellica delle zone di Forcella, del rione Sanità a Napoli, di quartieri come lo Zen, il Cep a Palermo, oppure della Bari vecchia di qualche decennio fa. Se si tengono conto di queste considerazioni, si comprende agevolmente come la scelta di Pasolini dell’attore protagonista dovesse cadere sull’ allora sconosciuto catalano Enrique Irazoqui allora sindacalista diciannovenne, in Italia per cercare appoggi alla lotta contro il regime franchista, doppiato nel film da Enrico Maria Salerno. Di estrazione borghese, di padre spagnolo e madre italiana originaria di Salò, Irazoqui diviene sin da giovane un militante comunista e antifranchista che nel febbraio del 1964, all’età di 19 anni, è inviato dal sindacato universitario clandestino di Barcellona, di cui faceva parte, in Italia per cercare appoggi tra i grandi della cultura italiana, allo scopo di portarli in Spagna a tenere conferenze contro la dittatura nelle università.

Ma soprattutto, intuisce la natura tormentata del Cristo, la sua indomabile natura di asceta sempre pronto all’ azione sincera e clamorosa contro l’ipocrisia del mondo. Un Cristo insomma anche da questo punto di vista lontanissimo anni-luce da quello concepito da Zeffirelli, che, seppur interpretato dal valente Robert Powell, appare sempre inchiavardato ad atteggiamenti lacrimevoli e compassati, ad una gestualità a volte ingessata o comunque affettata. Il Cristo pasoliniano è un concentrato di dinamite esplosiva e sentenziosità tagliente, ha il piglio del guerriero e la brillantezza oratoria di un capo-popolo. D’altra parte, questo film celebra proprio il riscatto gentile degli sfruttati: i piani sequenza durante la predicazione del figlio di Dio, balzano agli occhi come i ritratti commoventi di un pittore come Antonio Mancini, celebre autore di un quadro formidabile come Prevetariello. Ma senza scomodare i paragoni con la storia dell’arte, si può molto più immediatamente riferirsi ai quartieri popolari del Sud d’Italia proprio di quegli anni, di quei bambini dall’infanzia mancata, costretti a marinare la scuola per lavorare ai fini del mantenimento della famiglia d’origine. Sono i bambini della Napoli post-bellica delle zone di Forcella, del rione Sanità a Napoli, di quartieri come lo Zen, il Cep a Palermo, oppure della Bari vecchia di qualche decennio fa. Se si tengono conto di queste considerazioni, si comprende agevolmente come la scelta di Pasolini dell’attore protagonista dovesse cadere sull’ allora sconosciuto catalano Enrique Irazoqui allora sindacalista diciannovenne, in Italia per cercare appoggi alla lotta contro il regime franchista, doppiato nel film da Enrico Maria Salerno. Di estrazione borghese, di padre spagnolo e madre italiana originaria di Salò, Irazoqui diviene sin da giovane un militante comunista e antifranchista che nel febbraio del 1964, all’età di 19 anni, è inviato dal sindacato universitario clandestino di Barcellona, di cui faceva parte, in Italia per cercare appoggi tra i grandi della cultura italiana, allo scopo di portarli in Spagna a tenere conferenze contro la dittatura nelle università. Nel suo viaggio italiano conosce Pietro Nenni, Giorgio La Pira, Vasco Pratolini, Giorgio Bassani, Elsa Morante e Pier Paolo Pasolini. Nonostante, poi con quest’ultimo avesse instaurato un ottimo rapporto personale, all’inizio fa resistenza all’ipotesi che sia lui a interpretare il Cristo nel film. Il motivo dell’iniziale rifiuto è appunto l’ideologia del giovane, per cui il giovane Enrique è convinto ad accettare proprio da Pier Paolo Pasolini, ma anche da Elsa Morante, dal produttore Alfredo Bini e dall’amico Giorgio Manacorda. La strategia di convincimento passa attraverso due espedienti: il suggerimento di fargli interpretare un Gesù “rosso”, dai marcati toni gramsciano-popolari e di sinistra; la dimostrazione che la paga che avrebbe ricevuto sarebbe stata un’ottima occasione per sostenere economicamente la causa del movimento clandestino antifranchista (alla quale difatti successivamente Irazouqui devolverà il compenso artistico). Ma dopo l’esperienza filmica con Pasolini la sua vita diventa ancora più avventurosa, perché rientrato successivamente in Spagna, è punito dal regime franchista per aver partecipato alla realizzazione di un film di “propaganda comunista”, e dopo ancora nel periodo compreso fra il 1969 al 1972 a Parigi, studia e si laurea in Economia, iniziando anche a lavorare a capo di un’azienda.

Nel suo viaggio italiano conosce Pietro Nenni, Giorgio La Pira, Vasco Pratolini, Giorgio Bassani, Elsa Morante e Pier Paolo Pasolini. Nonostante, poi con quest’ultimo avesse instaurato un ottimo rapporto personale, all’inizio fa resistenza all’ipotesi che sia lui a interpretare il Cristo nel film. Il motivo dell’iniziale rifiuto è appunto l’ideologia del giovane, per cui il giovane Enrique è convinto ad accettare proprio da Pier Paolo Pasolini, ma anche da Elsa Morante, dal produttore Alfredo Bini e dall’amico Giorgio Manacorda. La strategia di convincimento passa attraverso due espedienti: il suggerimento di fargli interpretare un Gesù “rosso”, dai marcati toni gramsciano-popolari e di sinistra; la dimostrazione che la paga che avrebbe ricevuto sarebbe stata un’ottima occasione per sostenere economicamente la causa del movimento clandestino antifranchista (alla quale difatti successivamente Irazouqui devolverà il compenso artistico). Ma dopo l’esperienza filmica con Pasolini la sua vita diventa ancora più avventurosa, perché rientrato successivamente in Spagna, è punito dal regime franchista per aver partecipato alla realizzazione di un film di “propaganda comunista”, e dopo ancora nel periodo compreso fra il 1969 al 1972 a Parigi, studia e si laurea in Economia, iniziando anche a lavorare a capo di un’azienda.  Tuttavia, anche questo ruolo, però, è in contrasto con la sua ideologia, per cui sentendosi non gratificato, lascia il lavoro dopo solo cinque mesi. Successivamente ancora, negli Stati Uniti, prende una seconda laurea in Letteratura spagnola e nel 1976 inizia ad insegnare questa materia nelle università statunitensi. Quello che è stato il volto del Cristo pasoliniano, è passato alla storia anche per un altro particolare: Enrique Irazoqui è stato ed è un grandissimo scacchista, poiché sin da bambino diventa un competente giocatore, riuscendo persino a battere, nel 1968, Marcel Duchamp, numero tre della squadra olimpica francese. L’Italia gli è rimasta nel cuore, al punto che nel giugno del 2011 torna in Italia per andare a Matera, invitato per una mostra dedicata a Pier Paolo Pasolini, e in quella occasione riceve la cittadinanza onoraria dalla città. Lontano anche dalle aule universitarie, da anni vive a Cadaqués, cittadina diventata famosa per i tornei di scacchi da lui organizzati tra campioni, come Vladimir Kramnik, contro i computer, e per essere stato soggiorno di artisti come Salvador Dalí, Pablo Picasso e Federico García Lorca. Accanto a questo attore all’epoca sconosciuto ma eccezionale per intensità e interpretazione, fanno la loro comparsa attori scelti fra la popolazione locale contadina, volti anonimi eppure indimenticabili, perché quasi scolpiti nella pietra, cui poteva anche mancare la parola per l’espressività delle fattezze, gli sguardi scrutatori, le bocche serrate. Veri e proprio attori candidabili per un grandissimo film muto, uomini e donne che non si esclude potessero piacere ad un Carl Theodor Dreyer, indimenticabile autore de La passione di Giovanna D’Arco, un gioiello immortale della cinematografia muta. Che dire poi del vezzo di Pasolini di far coesistere questi sconosciuti con alcuni intellettuali di fama come Natalia Ginzburg, Alfonso Gatto ed Enzo Siciliano, oltre al solito Ninetto Davoli? Una genialata: un gioco meta-artistico dove Pasolini metaforizza la commistione fra cultura alta e cultura bassa, attraverso la fusione di un cast impensabile per qualsiasi regista dell’epoca e forse anche di oggi. Una considerazione a parte la merita la scelta di Pasolini di far recitare la madre Susanna per interpretare la Madonna anziana. Qui-lo si afferma con sincerità e senza esagerazione-siamo di fronte ad una sorta di premonizione, se si pensa al semplice fatto che quando nel novembre del 1975 Pasolini verrà barbaramente ucciso, proprio lui-stando alla testimonianza di Pino Pelosi- invocherà, morente, l’amatissima madre.

Tuttavia, anche questo ruolo, però, è in contrasto con la sua ideologia, per cui sentendosi non gratificato, lascia il lavoro dopo solo cinque mesi. Successivamente ancora, negli Stati Uniti, prende una seconda laurea in Letteratura spagnola e nel 1976 inizia ad insegnare questa materia nelle università statunitensi. Quello che è stato il volto del Cristo pasoliniano, è passato alla storia anche per un altro particolare: Enrique Irazoqui è stato ed è un grandissimo scacchista, poiché sin da bambino diventa un competente giocatore, riuscendo persino a battere, nel 1968, Marcel Duchamp, numero tre della squadra olimpica francese. L’Italia gli è rimasta nel cuore, al punto che nel giugno del 2011 torna in Italia per andare a Matera, invitato per una mostra dedicata a Pier Paolo Pasolini, e in quella occasione riceve la cittadinanza onoraria dalla città. Lontano anche dalle aule universitarie, da anni vive a Cadaqués, cittadina diventata famosa per i tornei di scacchi da lui organizzati tra campioni, come Vladimir Kramnik, contro i computer, e per essere stato soggiorno di artisti come Salvador Dalí, Pablo Picasso e Federico García Lorca. Accanto a questo attore all’epoca sconosciuto ma eccezionale per intensità e interpretazione, fanno la loro comparsa attori scelti fra la popolazione locale contadina, volti anonimi eppure indimenticabili, perché quasi scolpiti nella pietra, cui poteva anche mancare la parola per l’espressività delle fattezze, gli sguardi scrutatori, le bocche serrate. Veri e proprio attori candidabili per un grandissimo film muto, uomini e donne che non si esclude potessero piacere ad un Carl Theodor Dreyer, indimenticabile autore de La passione di Giovanna D’Arco, un gioiello immortale della cinematografia muta. Che dire poi del vezzo di Pasolini di far coesistere questi sconosciuti con alcuni intellettuali di fama come Natalia Ginzburg, Alfonso Gatto ed Enzo Siciliano, oltre al solito Ninetto Davoli? Una genialata: un gioco meta-artistico dove Pasolini metaforizza la commistione fra cultura alta e cultura bassa, attraverso la fusione di un cast impensabile per qualsiasi regista dell’epoca e forse anche di oggi. Una considerazione a parte la merita la scelta di Pasolini di far recitare la madre Susanna per interpretare la Madonna anziana. Qui-lo si afferma con sincerità e senza esagerazione-siamo di fronte ad una sorta di premonizione, se si pensa al semplice fatto che quando nel novembre del 1975 Pasolini verrà barbaramente ucciso, proprio lui-stando alla testimonianza di Pino Pelosi- invocherà, morente, l’amatissima madre.

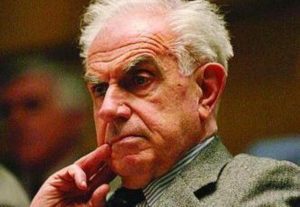

Andreotti, al contrario, non ha mai scimmiottato Luigi XIV, né ha ostentato la volontà di diventarlo, molto probabilmente in virtù della consapevolezza che il potere perdona tutto tranne una cosa: che il potere stesso sia posseduto da qualcuno. Lui era così: entrava dove voleva, sgattaiolando da una stanza all’altra, ma senza avere la presunzione di essere il proprietario del palazzo, piuttosto ne era l’abile custode, sempre ligio nell’ esercizio della chiave” giusta” per le porte da aprire, tirando fuori dalla sua gobba, come da un magico cilindro, soluzioni spiazzanti per chiunque. In più, aveva il dono della sintesi, di quella tipica delle sentenze veterotestamentarie o delle barzellette brevi, mai dimentico che il vero esercizio del potere non ha bisogno di tante parole. Nel film c’è una sequenza che vale un intero manuale per sordomuti. Ad un cero punto si spiega ad un interlocutore del presidente il significato della muta gestualità delle sue mani: se Andreotti gira i pollici, vuol dire che è d’accordo con quanto è stato detto; se si tocca la fede fra le dita, facendola roteare vuol dire che è in disaccordo, se inizia ad aprire le dita e a chiuderle facendo combaciare i polpastrelli l’uno contro l’altro, vuol dire che è in procinto di congedare senza appello il suo interlocutore. Insomma, l’Andreotti di Sorrentino e con il volto irriconoscibile di Servillo è imbarazzante per il livelli di realismo surreale che riesce a toccare. A prova di ciò si possono ricordare due elementi del film. Il primo è certamente più importante ed è il famoso monologo di quasi 2 minuti e mezzo, nel quale Andreotti-Servillo simula una confessione alla moglie, sviscerando tutte le responsabilità cui è sottoposto un uomo come lui: obbedire ad un’insondabile volontà di Dio per conservare il potere ed esercitarlo nelle sue forme più crudeli, in nome di una fedeltà che impone di non chiedere troppo circa la natura stessa della verità.

Andreotti, al contrario, non ha mai scimmiottato Luigi XIV, né ha ostentato la volontà di diventarlo, molto probabilmente in virtù della consapevolezza che il potere perdona tutto tranne una cosa: che il potere stesso sia posseduto da qualcuno. Lui era così: entrava dove voleva, sgattaiolando da una stanza all’altra, ma senza avere la presunzione di essere il proprietario del palazzo, piuttosto ne era l’abile custode, sempre ligio nell’ esercizio della chiave” giusta” per le porte da aprire, tirando fuori dalla sua gobba, come da un magico cilindro, soluzioni spiazzanti per chiunque. In più, aveva il dono della sintesi, di quella tipica delle sentenze veterotestamentarie o delle barzellette brevi, mai dimentico che il vero esercizio del potere non ha bisogno di tante parole. Nel film c’è una sequenza che vale un intero manuale per sordomuti. Ad un cero punto si spiega ad un interlocutore del presidente il significato della muta gestualità delle sue mani: se Andreotti gira i pollici, vuol dire che è d’accordo con quanto è stato detto; se si tocca la fede fra le dita, facendola roteare vuol dire che è in disaccordo, se inizia ad aprire le dita e a chiuderle facendo combaciare i polpastrelli l’uno contro l’altro, vuol dire che è in procinto di congedare senza appello il suo interlocutore. Insomma, l’Andreotti di Sorrentino e con il volto irriconoscibile di Servillo è imbarazzante per il livelli di realismo surreale che riesce a toccare. A prova di ciò si possono ricordare due elementi del film. Il primo è certamente più importante ed è il famoso monologo di quasi 2 minuti e mezzo, nel quale Andreotti-Servillo simula una confessione alla moglie, sviscerando tutte le responsabilità cui è sottoposto un uomo come lui: obbedire ad un’insondabile volontà di Dio per conservare il potere ed esercitarlo nelle sue forme più crudeli, in nome di una fedeltà che impone di non chiedere troppo circa la natura stessa della verità. L’ennesima lezione di un uomo potentissimo quanto normalissimo nel suo modo di presentarsi al mondo, nel suo immancabile distacco dalle cose, nel suo opportunismo che spesso si faceva beffe anche della stessa mediazione politica e che non poche volte si avvaleva di ammonimenti metaforici e minacciosi. “Io ho un diario”- amava ricordare quando doveva spegnere i fuochi pericolosi delle inchieste che potevano toccarlo. Si torna dunque alla questione di partenza: cos’ è allora il potere vero? Alla luce anche di questa pellicola di Sorrentino, si è indotti a pensare che esso sia qualcosa che si nasconde così bene da coincidere con la realtà quotidiana, che proprio per questo la controlla e per farlo non ha bisogno di mostrarsi più di quanto non lo facciano le posate, i bicchieri, i piatti che usiamo ogni giorno nel chiuso delle nostre stanze. Andreotti questo lo sapeva bene e ciò gli consentiva di ingoiare praticamente tutto, come un aspirapolvere che non si preoccupa di fare indigestione, grazie ad una conoscenza così capillare della realtà umana da non stupirsi praticamente di nulla. Un volto-il suo- che non è ingiurioso definire “banale” anzi se non lo fosse stato non sarebbe stato l’uomo di potere che tutti abbiamo conosciuto, esattamente come lo sono stati Rina e Provenzano che apparivano sempre come dei contadini indifesi, quando in realtà tenevano alle loro dipendenze uomini e capitali di quantità impensabili per qualunque latifondista.

L’ennesima lezione di un uomo potentissimo quanto normalissimo nel suo modo di presentarsi al mondo, nel suo immancabile distacco dalle cose, nel suo opportunismo che spesso si faceva beffe anche della stessa mediazione politica e che non poche volte si avvaleva di ammonimenti metaforici e minacciosi. “Io ho un diario”- amava ricordare quando doveva spegnere i fuochi pericolosi delle inchieste che potevano toccarlo. Si torna dunque alla questione di partenza: cos’ è allora il potere vero? Alla luce anche di questa pellicola di Sorrentino, si è indotti a pensare che esso sia qualcosa che si nasconde così bene da coincidere con la realtà quotidiana, che proprio per questo la controlla e per farlo non ha bisogno di mostrarsi più di quanto non lo facciano le posate, i bicchieri, i piatti che usiamo ogni giorno nel chiuso delle nostre stanze. Andreotti questo lo sapeva bene e ciò gli consentiva di ingoiare praticamente tutto, come un aspirapolvere che non si preoccupa di fare indigestione, grazie ad una conoscenza così capillare della realtà umana da non stupirsi praticamente di nulla. Un volto-il suo- che non è ingiurioso definire “banale” anzi se non lo fosse stato non sarebbe stato l’uomo di potere che tutti abbiamo conosciuto, esattamente come lo sono stati Rina e Provenzano che apparivano sempre come dei contadini indifesi, quando in realtà tenevano alle loro dipendenze uomini e capitali di quantità impensabili per qualunque latifondista.

Anzi, come il film stabilisce per bocca di uno dei suoi protagonisti che la prima regola di un grande romanziere è copiare, per cui Carrisi “procede ad attingere a piene mani da molto del cinema che l’ha preceduto e in particolare da alcuni autori di culto: da David Lynch (innumerevoli i riferimenti a Twin Peaks) a David Fincher (quello di L’amore bugiardo ma anche quello di Seven), passando per il Giuseppe Tornatore di Una pura formalità e Tomas Alfredson, cui lo accomuna la difficoltà di portare sul grande schermo un noir di successo”(

Anzi, come il film stabilisce per bocca di uno dei suoi protagonisti che la prima regola di un grande romanziere è copiare, per cui Carrisi “procede ad attingere a piene mani da molto del cinema che l’ha preceduto e in particolare da alcuni autori di culto: da David Lynch (innumerevoli i riferimenti a Twin Peaks) a David Fincher (quello di L’amore bugiardo ma anche quello di Seven), passando per il Giuseppe Tornatore di Una pura formalità e Tomas Alfredson, cui lo accomuna la difficoltà di portare sul grande schermo un noir di successo”(

Durante il viaggio verso il nord e verso il mare, arriveranno anche a far visita ad alcuni parenti di Roberto, prima, e alla figlia e all’ex-moglie di Bruno, poi. Il giovane Roberto sarà più volte sul punto di abbandonare Bruno, ma sia il caso, sia una certa inconfessabile attrazione, mascherata da una certa arrendevolezza, terrà unita l’assortita coppia di amici occasionali, che significherà per Roberto anche un percorso di iniziazione alla vita. Per lui, infatti, è l’occasione per allontanarsi dai miti e dai condizionamenti adolescenziali e iniziare il ripensamento delle sue relazioni familiari, dell’amore e dei rapporti sociali, sino alla tragica conclusione che si materializza durante l’ennesimo sorpasso avventato da Bruno, da sempre spericolato guidatore dalle velleità sportive: l’auto si scontra con un camion e precipita in un burrone. Bruno si getta fuori dall’auto riuscendo così a salvarsi, mentre Roberto, invece, perde la vita. Quando gli agenti intervengono per l’incidente Bruno confesserà di non conoscere neppure il cognome del suo passeggero.

Durante il viaggio verso il nord e verso il mare, arriveranno anche a far visita ad alcuni parenti di Roberto, prima, e alla figlia e all’ex-moglie di Bruno, poi. Il giovane Roberto sarà più volte sul punto di abbandonare Bruno, ma sia il caso, sia una certa inconfessabile attrazione, mascherata da una certa arrendevolezza, terrà unita l’assortita coppia di amici occasionali, che significherà per Roberto anche un percorso di iniziazione alla vita. Per lui, infatti, è l’occasione per allontanarsi dai miti e dai condizionamenti adolescenziali e iniziare il ripensamento delle sue relazioni familiari, dell’amore e dei rapporti sociali, sino alla tragica conclusione che si materializza durante l’ennesimo sorpasso avventato da Bruno, da sempre spericolato guidatore dalle velleità sportive: l’auto si scontra con un camion e precipita in un burrone. Bruno si getta fuori dall’auto riuscendo così a salvarsi, mentre Roberto, invece, perde la vita. Quando gli agenti intervengono per l’incidente Bruno confesserà di non conoscere neppure il cognome del suo passeggero.

Oltre alla motorizzazione di massa, il boom economico portò anche una diffusione massiccia degli elettrodomestici. Si pensi all’aumento delle vendite dei frigoriferi che passarono dai 500.000 del 1958 agli otre 2 milioni del 1963. Nel film di Risi, Bruno-Gassman prova addirittura ad approfittare di un incidente mortale acquistando frigoriferi trasportati nel camion coinvolto nel sinistro e afferma di lavorare nel campo dei frigoriferi. Inoltre,anche la villeggiatura, all’inizio degli anni ’60, diventò un fenomeno di massa, grazie alla diffusione proprio delle automobili e alla conquista delle ferie pagate. L’Italia diventa metà di turisti stranieri e nel film questa notazione compare puntualmente.

Oltre alla motorizzazione di massa, il boom economico portò anche una diffusione massiccia degli elettrodomestici. Si pensi all’aumento delle vendite dei frigoriferi che passarono dai 500.000 del 1958 agli otre 2 milioni del 1963. Nel film di Risi, Bruno-Gassman prova addirittura ad approfittare di un incidente mortale acquistando frigoriferi trasportati nel camion coinvolto nel sinistro e afferma di lavorare nel campo dei frigoriferi. Inoltre,anche la villeggiatura, all’inizio degli anni ’60, diventò un fenomeno di massa, grazie alla diffusione proprio delle automobili e alla conquista delle ferie pagate. L’Italia diventa metà di turisti stranieri e nel film questa notazione compare puntualmente. Roberto rappresenta il giovane italiano legato a valori tradizionali piccolo-borghesi, centrati sul sacrificio che ripaga e la il merito che è sempre riconosciuto, sulle regole che si devono sempre rispettare; Bruno è invece è il prototipo della trasgressione incalzante, della spacconeria che dissacra la tradizione, che mette in soffitta anche la buona educazione per affermare se stesso, per dare sfogo agli istinti. Entrambi, sono, dunque, simboli: Roberto dell’Italia ancora anni ’50, tutta casa, chiesa e sacrificio; Bruno di quella appunto del boom economico, fatta di auto accattivanti da guidare, vacanze da vivere, ristoranti da frequentare, suggestioni erotiche da inseguire. Una certa interpretazione forse fin troppo apocalittica vorrebbe che entrambi rappresentano due identità nazionali, giunte a un punto cruciale della propria storia. La prima, rappresentata da Roberto è quella legata ai principi, ed è quella che purtroppo sarà sedotta e alla fine morirà; la seconda, rappresentata invece da Bruno è quella furbesca, individualista e amorale. Tutto il film, comunque, è incardinato sul viaggio d’evasione lungo quella via Aurelia che divenne il simbolo della spensieratezza italica nei primi anni ’60. Da quella strada, si deve partire per comprendere l’atmosfera del film.

Roberto rappresenta il giovane italiano legato a valori tradizionali piccolo-borghesi, centrati sul sacrificio che ripaga e la il merito che è sempre riconosciuto, sulle regole che si devono sempre rispettare; Bruno è invece è il prototipo della trasgressione incalzante, della spacconeria che dissacra la tradizione, che mette in soffitta anche la buona educazione per affermare se stesso, per dare sfogo agli istinti. Entrambi, sono, dunque, simboli: Roberto dell’Italia ancora anni ’50, tutta casa, chiesa e sacrificio; Bruno di quella appunto del boom economico, fatta di auto accattivanti da guidare, vacanze da vivere, ristoranti da frequentare, suggestioni erotiche da inseguire. Una certa interpretazione forse fin troppo apocalittica vorrebbe che entrambi rappresentano due identità nazionali, giunte a un punto cruciale della propria storia. La prima, rappresentata da Roberto è quella legata ai principi, ed è quella che purtroppo sarà sedotta e alla fine morirà; la seconda, rappresentata invece da Bruno è quella furbesca, individualista e amorale. Tutto il film, comunque, è incardinato sul viaggio d’evasione lungo quella via Aurelia che divenne il simbolo della spensieratezza italica nei primi anni ’60. Da quella strada, si deve partire per comprendere l’atmosfera del film.